「増築確認申請の要・不要はどうやって判断するの?」とお悩みの方必見!2025年の法改正を踏まえて、リノベーションのプロが「確認申請」の基本と手順を詳しく解説します。増築できない事例や必要書類、費用相場もご紹介しますのでぜひご参考ください。

目次

増築や改築を検討している方の中には、「確認申請」について気になっている方も多いのではないでしょうか。

「増築の確認申請ってよく見聞きするけど、どういう意味なんだろう?」

「リフォームやリノベーションの際には必ず増築の確認申請が必要?」

「2025年の法改正で確認申請の有無は変わったの?」

「あとから増築の確認申請ってできるの?」

そこでこの記事では、これから増築・増改築リフォームをおこなう方に向けて、確認申請の定義と必要になるケースについてわかりやすく解説していきます。

さらに、増築をおこなうメリットやデメリット、確認申請をおこなう流れや費用についても詳しく解説していきます。

また、建築申請が必要になる建物の基準や、申請が通らないケースについてもあわせて紹介していきますので、増築をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

住宅の増築に必要な確認申請とは?

まずは、増築前に知っておくべき「増築確認申請」や「増築」の定義について詳しくみていきましょう。

建物には、法律や条例によりさまざまな基準や制限が設けられています。そのため、これらをきちんとクリアした増築であるかどうかを、専門家に確認してもらわなければなりません。

「確認申請」は、建築物が法律や条例に則ったものであることを証明するために必要な申請なのです。

増築の定義

増築は、一般的に「建物の床面積を増やす」工事のことを指します。バルコニーやべランダの設置や平屋を2階建てにする工事など、既存の敷地内に新しく建物を追加する内容の工事が「増築工事」に該当する形です。

【増築の定義早見表】

| 床面積 | 増える |

| 具体的な工事例 | 1階建てを2階建てにする 敷地内に離れを作る バルコニーや庭を増設する |

さらに、間取り変更も含む施工の場合は「増改築」と呼ばれます。一般的に、増築工事よりも増改築工事の方が難易度は高く、規模が大きくなる傾向です。

増築については以下の記事でも別途詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。

「増築の意味や定義とは?基礎知識をわかりやすく解説」

「6畳増築リフォームにかかる費用はいくら?坪・場所・建物別の相場や安く抑えるコツ」

また、増築と混同しやすいのが「改築」です。改築については「【改築とは】増築・改修との違いや施工のコツをわかりやすく解説」にてご紹介していますので、増築化改築化で悩まれている方はご一読ください。

増築確認申請とは?

「増築確認申請」は、どんな増築をするのかを自治体に申請し、建築基準法に合致しているかどうかを確認するために必要な申請です。具体的には、建築物の確認や審査をおこなう「建築主事」や「指定確認検査機関」に確認してもらう手続きをいいます。

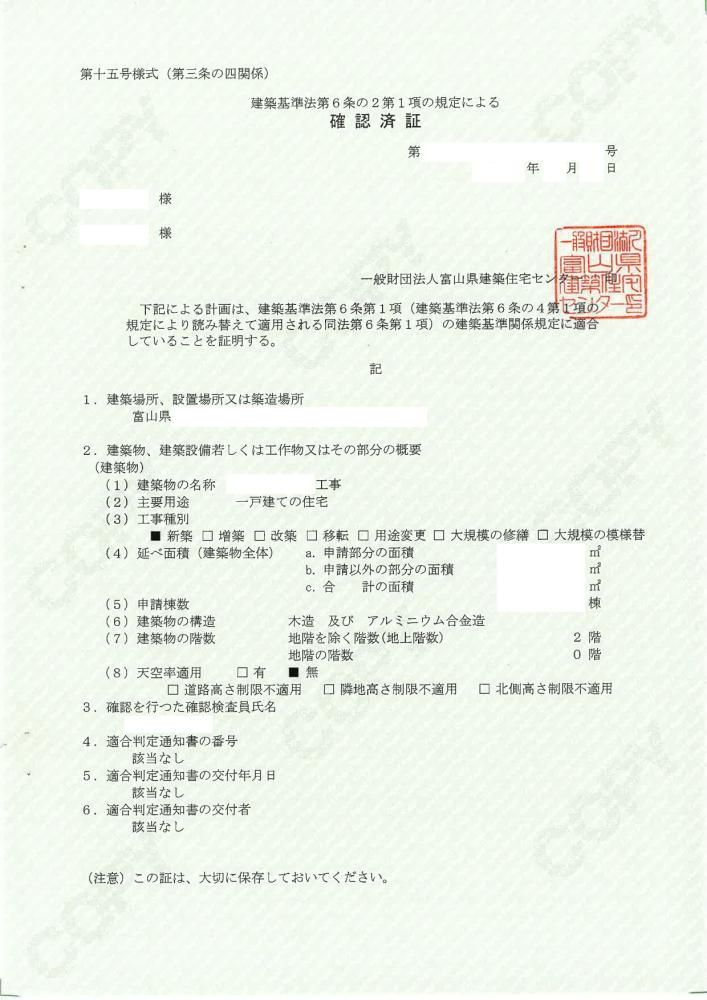

確認申請を提出すると、上記機関が増築予定の建物について確認をおこない、問題がなければ申請が通る形です。申請が通ると「確認済証」が発行されますが、この確認済証がないと原則着工開始できない仕組みになっています。

詳しくは後述しますが、確認申請が必要であるにもかかわらず対応しなかった場合は、厳しい罰則を受けることになるでしょう。

【2025年法改正】増築時に確認申請が必要になるケース

ここからは、増築・増改築時に確認申請が必要になるケースについて詳しくみていきましょう。

建築基準法の第6条において、建築物は大きく第一号から第三号までわけられています。従来は第1号から第4号までの区分けでしたが、2025年4月1日の法改正によって区分が改められました。

法改正後の建物における区分と、確認申請の有無は以下の通りです。

| 第6条区分 | 要件 | 建築時の確認申請 | 大規模修繕・模様替え時の確認申請 |

|---|---|---|---|

| 1号建築物 | 200㎡超の特殊建築物 | 必要 | 必要 |

| 2号建築物 | 1号に該当しない、階数2階以上または200㎡超の建築物 | 必要 | 必要 |

| 3号建築物 | 1号・2号に該当しない、都市計画区等の建築物 | 必要 | 不要 |

| その他建築物 | 1号・2号・3号に該当しない建築物(例:都市計画区でない、延床200㎡以下の平屋) | 不要 | 不要 |

※特殊建造物…映画館や病院、ホテル、学校、飲食店、自動車車庫など、人が多く集まる施設のこと

確認申請の有無は、その建築物の区分によって異なるため、上記をしっかりと把握しておくことが大切です。

ここからは、「確認申請が必要になるパターン」について、実際の増築を想定した具体例を挙げて解説していきます。

- 増築する床面積が10㎡以上ある場合

- 防火地域または準防火地域に家がある場合

- 主要構造部の過半を改修する場合

- 大規模修繕をおこなう場合

- 何が変わった?木造2階建て

確認申請の事例1:増築する床面積が10㎡以上ある場合

増築する部屋の床面積が合計で10平方メートルを超える場合は、確認申請をおこなう必要があります。上記の画像は、赤色の部分を増築する予定の物件です。赤色の部分の床面積は10平方メートルを超えるので、確認申請が必要になります。

参照:建築基準法第6条第2項

確認申請の事例2:防火地域または準防火地域に家がある場合

防火地域や準防火地域は、火災の被害を最小限に抑えるために指定される地域です。多くは駅前や建物が密集している箇所、幹線道路の近くが指定されています。

防火地域や準防火地域に指定された区域では、火災時に建物の延焼を防ぐため、原則どんな規模・物件の増築でも確認申請が必要です。詳細は自治体ごとに決められているので、事前に確認しておきましょう。

参照:建築基準法第6条第2項

確認申請の事例3:主要構造部の過半を改修する場合

2025年以降、「主要構造部の過半を改修する場合」には建築確認申請が必要になります。具体的には、耐震性や耐火性能といった、建物の基本的な性能を向上させるためのリフォーム・増改築などです。

主要構造部とは、柱・梁・屋根・壁・基礎など、建物の骨組みを支える部分のことを指します。これらの過半数を改修する場合、建物の安全性に大きな影響を与えるため、改修後の建物が基準を満たすかどうかを確認するための申請が求められるのです。

たとえば、間取り変更のために1階の柱や壁を大規模に撤去する、屋根形状を変更する場合などが該当します。

確認申請の事例4:大規模修繕をおこなう場合

2025年4月以降は、「大規模修繕をおこなう場合」も建築確認申請が必要です。法改正前は、大規模なリフォームや改修であっても、内容によっては確認申請が不要なこともありましたが、今後はその範囲が拡大されます。

特に、家の骨組みを残しつつ内装や間取りを大きく変更する「スケルトンリフォーム」や、耐震補強を含む大規模改修では、建物の安全性や耐震性が重要視されるため、建築確認申請が必須です。

建築確認申請が必要な大規模修繕工事には、以下のようなケースがあります。

- 築40年以上の住宅をスケルトンリフォームして、間取りを全面的に変更

- 屋根や外壁を大規模に改修して耐震補強をおこなう

- 建ぺい率や容積率がオーバーしている再建築不可物件の大規模リノベーション

- 接道義務を満たしていない建物の耐震改修や間取り変更をおこなう

特に、旧耐震基準の住宅を最新の基準に適合させるための改修や、耐震補強を含む大規模修繕の場合は、安全性の観点からも確認申請が必要です。

確認申請の事例5:何が変わった?木造2階建ての場合

2025年の法改正によって、木造2階建ての建築物は「4号特例」の対象外となりました。従来の建築基準法では、建築確認申請が不要とされていましたが、今後は木造2階建てにおいても以下に該当する場合は申請が必要となります。

- 10㎡以上の増築

- 2階・3階部分の増築(平屋→2階になる際も同様)

- 1階の大規模な間取り変更(耐震性に影響があるため)

- 耐震補強を目的としたリノベーション(大規模修繕)

ただし、延床面積が200㎡以下の平屋においては、法改正後も引き続き「4号特例」が適用されることから、建築確認申請は原則不要です。

増築時に確認申請が不要になるケース

確認申請が不要になるケースは、以下の通りです。

- 防火地域・準防火地域に該当しない

- 増築面積が10平方メートル以内である

上記の条件を両方満たすケースでは、確認申請は原則不要とされています。ただし自治体によっては例外もあるため十分注意しましょう。特に、法改正後で把握しづらい部分も多いと思いますので、少しでも不明点がある場合は自治体やリノベーション会社に一度確認してみてください。

防火地域・準防火地域に該当しない

防火地域や準防火地域に該当しない建築物で、1号・2号・3号建築物でない場合は、建築確認申請は不要とされています。

防火地域や準防火地域は、市街地での火災拡大・延焼を防止するためにさまざまな制限が設けられている地域です。都市計画法・建築基準法に基づいて制定されており、主に都市の中心部・駅周辺・商業地などが該当します。

この地域に該当する場合は耐火性の高い建築物を建てる必要があり、厳しい建築規制がかけられているのです。防火地域や準防火地域に該当する場合は建築確認申請は必須ですが、そうでないのであれば、その他の要素によっては不要となるケースがあります。

増築面積が10㎡以内である

増築面積が10㎡以内である場合は、建築確認申請は原則不要です。ただし、その他要素によっては申請を求められるケースもあるため、十分注意しましょう。

- 防火地域や準防火地域である

- 土地の用途指定がある(都市計画区など)

- 1号・2号建築物に該当する

【増築確認申請】不要・必要はどう判断する?

増築時の確認申請が必要かどうかは、建物の所在地や用途地域、防火地域の指定に依存します。

防火地域や準防火地域に指定されたエリアでは、1㎡でも増築を行う場合、確認申請が必須です。一方、22条地域(防火地域指定外)の場合は、増築の規模が確認申請の判断基準になります。

|

ユニテ担当者からのコメント

弊社ユニテが施工を担当した過去の事例では、防火地域・準防火地域の指定のない地域で10㎡以内の増築をおこなう場合、確認申請が不要だったケースがあります。10㎡は大体6帖程度なので、1部屋以下の増築が目安です。

ただし、上記の条件をクリアしていても、実際は建築基準法上の規定を満たさなくてはなりません。実際は、建ぺい率・容積率・高さ・不燃・防火規定・構造など、専門的な視点からさまざまなチェック項目をクリアする必要があります。

従って、増築の確認申請が不要なケースよりも必要とされる場合のほうが多くなるでしょう。増築における建築確認申請は、自身で要・不要を判断せず、必ず専門家の判断をあおることをおすすめいたします。 |

確認申請の費用相場と必要書類

確認申請は工事の費用を支払って業者に依頼する人、つまり施主が「提出者」に当てはまります。前にご紹介した確認申請をおこなわなかった場合の罰則も「提出者」に科せられるので、間違いのないよう、正しくおこなわなければなりません。

ただし実際は工事を依頼する建築業者が代理人として代わりに確認申請をします。その際は確認申請にかかる費用のほかに、代理提出した手数料も発生するため、見積もり時には十分注意しましょう。

増築確認申請にかかる費用相場

確認申請にかかる費用の目安は次の通りです。

| 床面積の合計 | 確認手数料 | 中間検査手数料 | 完了検査手数料 |

| 30㎡以内 | ¥5,000~ | ¥10,000~ | ¥10,000~ |

| 31㎡~100㎡以内 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥50,000 |

| 100㎡超 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥60,000 |

建築申請では、「確認申請」「中間検査」「完了検査」の各ステップにおいて手数料が発生します。また、費用は各自治体ごとに変動するため、上記はあくまでも目安としてご参考ください。

増築確認申請の必要書類

増築確認申請では、以下の書類を用意する必要があります。

- 既存建物の検査済証

- 既存建物の確認申請図書の副本

上記の書類が必ず揃っていることを確認してから増築を計画することが大切です。万が一紛失してしまった場合や、何らかの理由でないという場合の対応については後述します。

【確認申請の流れ】増築に必要な3つの手順

確認申請は施主が責任をもっておこないます。ただし確認申請には専門知識が必要なので、実際には工事を委託した建築業者が代理としておこなうことがほとんどです。

確認申請と工事の流れと検査は、主に以下のように分けられます。

- 既存建物の調査

- 既存建物における検査済証・確認申請図書(副本)の確認

- 増築の設計

- 施工前に「確認申請」書類を提出

- 申請内容の審査・指摘事項への対応

- 確認済証交付

- 工事着工

- 必要に応じて「中間検査」をおこなう

- 施工完了後「完了検査」を受ける

ここでは、確認申請のステップである「確認申請」「中間検査」「完了検査」について詳しくみていきましょう。

手順1:工事前の確認「確認申請」

確認申請の前には増築プランである「設計図書の作成」が必要ですので、増築を依頼する業者の選定をおこない、相談しながら作成します。

設計図書に含まれる内容は、以下の通りです。

- 意匠設計:建物のデザイン

- 設備設計:水まわりや空調、電気

- 構造設計:骨組の設計

それぞれに誤りがないか業者と綿密に確認を重ねて、増築プランの設計をおこないます。設計図書の作成が完了次第、工事業者や建築士に確認申請の手続きを依頼するのが一般的です。

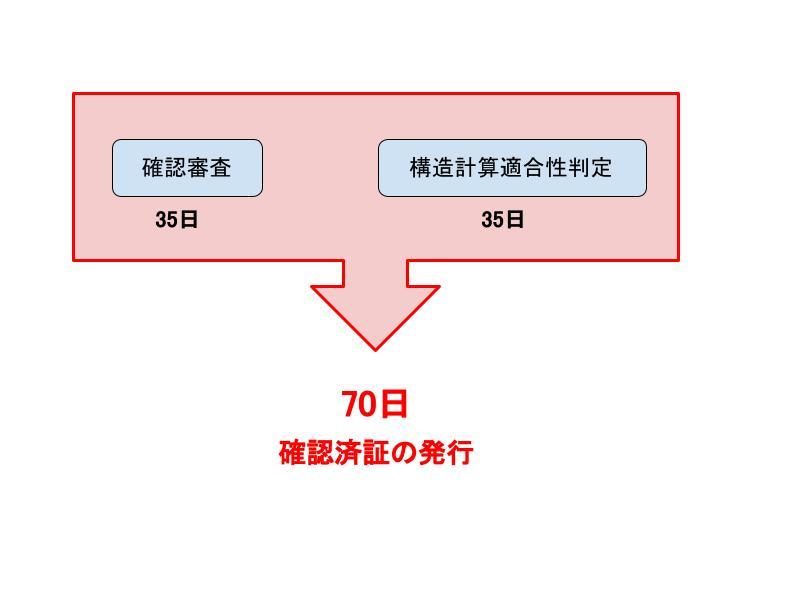

また確認申請には最長で以下の期間が必要になるため、計画時の参考にしてくださいね。

【確認申請にかかる期間の目安】

| 確認審査 | 35日 |

| 構造計算適合判定 | 35日 |

「構造計算適合判定」とは、法律の基準を満たしているかの確認作業を指します。確認申請は一般的には2~3週間程度で受理されることが多いようですが、最長で70日間かかることもあるため、注意しましょう。

申請が受理された後は「確認済証」が発行され、正式に工事の着工が認められます。

手順2:工事中の確認「中間検査」

「中間検査」は原則、建売住宅の場合のみ必要ですが、工事内容によっては工事途中の確認である「中間検査」もおこなう場合があります。「中間検査」は施工業者のほうで対応してくれるので、施主側は検査の存在を把握しておけば基本的に問題ありません。

ただし中間検査で不備があった場合、改めて確認申請が必要になることをあらかじめ覚えておくと安心です。また工事の計画を変更する場合は、確認申請を再度行わなければならないため注意しましょう。

手順3:工事後の確認「完了検査」

工事完了後におこなわれる「完了検査」では、最初に提出された設計図に沿って工事されているかの確認をおこないます。審査によっては時間がかかる可能性もあるので、余裕のある工事計画を立てましょう。

【増築できない事例】増築確認申請が通らない5つの要件

増築工事の際に、確認申請に通らない建物は「違法建築」になります。以下に該当する場合は確認申請が通らない可能性があるため注意が必要です。

- 建ぺい率や容積率がオーバーしてしまう

- 既存不適格建築物や再建築不可物件に該当する

- 高さ制限に引っかかる

- 途中で図面を変更した

- 増築確認申請の必要書類がない

スムーズに申請が通るよう、ここでは確認申請が通らない場合の事例をご紹介します。

建ぺい率や容積率がオーバーしてしまう

増築時の確認申請が通らない事例の多くは「建ぺい率」や「容積率」が基準を満たしていないというケースです。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建物面積の割合で、以下の計算式で求められます。

| 建ぺい率(%)=建物面積÷敷地面積×100 |

建ぺい率は土地によって上限が決まっているため、増築の際は十分注意しなければなりません。

対して容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合です。容積率も土地によって決まっています。

- 建ぺい率:建物面積の合計(2階建てなら1階と2階で広いほうの面積)

- 容積率:床面積の合計(2階建てなら1階の床面積+2階の床面積)

既存不適格建築物や再建築不可物件に該当する

すでに建っている建築物が耐震性、防火性の基準を満たしていない場合は、基準を満たしてからでないと確認申請は通りません。

「既存不適格建築物」とは、法改正や都市計画の変更によりあとから「不適格」になってしまった建物のことを指します。既存不適格建築物は違法建築ではないため、手を加えない限りはそのまま住み続けることも可能です。

しかし、一定規模の増改築をおこなう場合は、現状の法律で定められた基準を満たした物件にしなければなりません。

また建築基準法第43条にある「接道義務」を満たしていない物件のことを「再建築不可物件」と呼びます。再建築不可物件に該当する場合は、原則として増改築やリフォームをおこなうことができません。

ただし例外も存在するため、一度自治体や建築士に相談することをおすすめします。

高さ制限に引っかかる

住居には「指定の高さを超えて増築できない」という制限があるため、「高さ制限を超過している」と確認申請が受理されません。高さ制限の有無はお住まいの地域によって多少変動しますが、一般的には10~12m以内で設けられています。

一般的な住居に例えると、木造なら3階、コンクリート造なら4階の高さが目安です。高さのある増築を検討している人は、住居が高さ制限を受ける地域かどうか、事前にチェックしておくことをおすすめします。

途中で図面を変更した

最初の確認申請後、途中で図面を変更すると完了検査や中間検査に通りません。たった数センチの変更で再度、確認申請からやり直す必要があるので、一度申請が通った後は変更がないように、事前に綿密な増築計画を練りましょう。

増築確認申請の必要書類がない

先述した「既存建物の検査済証」または「既存建物の確認申請図書の副本」がない場合は、原則確認申請が必要になる規模の増築はできません。ただし、検査済証がない場合でも、あとから再取得することで増築確認申請が可能になるケースがあります。

- 台帳記載事項証明書の取得

- 建築計画概要書の確認

- 現状調査(法適合状況調査)の実施、調査結果の提出

- 既存不適格調書の作成

検査済証を未所持または紛失した場合は、まず市役所や自治体の建築指導課に相談しましょう。「台帳記載事項証明書」は検査済証の代わりとして利用できます。さらに、「建築計画概要書」で必要な情報が得られれば、確認申請時に活用できるでしょう。

上記のどちらも確認が取れない場合は、現状を調査して報告する方法で対処できます。

- 竣工図や概要書を代用

副本がない場合は、竣工図や既存建物の概要書などの図面を用意し、増築確認申請の根拠資料としてください。

増築確認申請をしないとどうなる?

確認申請に関する罰則は、主に以下の2種類です。

- 確認申請をしなかった場合

- 確認申請を行わず、県からの停止命令を無視して工事を断行した場合

詳しく見てみましょう。

1.確認申請をしなかった場合

確認申請の必要性を無視して申請書を提出しなかった場合は、建築基準法第99号1号により「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科されます。この場合、罰則が科せられるのは建築主である依頼者本人(施主)です。

2.確認申請を行わず、県からの停止命令を無視して工事を断行した場合

確認申請をおこなわずに県からの停止命令を受けたにもかかわらず、それを無視して工事を強行した場合には、さらに重い罰則が課せられます。適用される罰則は、建築基準法第9条第1項の違反により「3年以下の懲役または3000万円以下の罰金」です。

実際には次の手順で罰則が科されます。

- 確認申請をしないまま工事をスタート

- 県からの視察が入る

- 工事の停止命令

- 停止命令を無視して工事を断行する

- 罰則の適用

この場合は工事を依頼した施主および、工事を実際におこなっている業者が対象になります。ただし確認申請を怠ったらすぐに罰則が適用されるわけではありません。近隣住民や関係者から通報が入り、実際に確認が取れてからになります。

確認が取れた後も、命令に従って是正を進めていれば罰則を受ける可能性は低くなるでしょう。しかし確認申請を怠った建物はとても危険です。確認申請の必要性を理解して、申請は怠らないようにしましょう。

増築を伴う確認申請でよくある質問

この項目では、増築を伴う確認申請でよくいただく質問について、当社ユニテの回答をQ&A形式でご紹介します。

- 10㎡を繰り返し増築するパターンでは、確認申請の有無はどうなりますか?

- ひさしや塀、野外階段の増築では確認申請は必要なの?

- サンルーム、ロフトを増築したい場合も確認申請は必要?

- 建物を減築する際も確認申請をしなければいけないの?

- エレベーターの増築にも確認申請が必要ですか?

- 増築の確認申請は自分でできますか?

10㎡を繰り返し増築するパターンでは、確認申請の有無はどうなりますか?

防火地域や準防火地域外では、10平方メートル以下の増築であれば確認申請は不要です。しかし、同様の規模の増築を複数回行い、累計で10平方メートルを超える場合は、確認申請が必要になります。

そのため小規模な増築を繰り返す可能性がある場合は、お住まいの地方自治体や確認検査機関、施工業者に事前相談しましょう。

ひさしや塀、野外階段の増築では確認申請は必要なの?

ひさしや門、塀、野外階段の増築には、面積に関わらず確認申請が必要です。特に、塀は高さが120センチメートルを超えると控え壁の設置が義務付けられ、2メートルを超えると申請が必須になります。

また、ひさしや屋外階段では、たとえ追加面積がなくても、法的に確認申請が求められます。お住まいの地域によっても多少変動があることも考えられるため、地方自治体への確認および施工業者へ確認すると安心です。

サンルーム、ロフトを増築したい場合も確認申請は必要?

サンルームやロフトを増築する際は、条件によって建築確認申請をおこなわなければなりませんが、特にロフトの増築を検討されている場合は注意が必要です。

ロフトは、床から天井までの高さが1.4メートル以下で、かつその階の床面積の半分未満であれば、一般的に申請は不要とされます。しかしお住まいの地域が防火・準防火地域の場合、増築面積に関わらず申請が必須です。

また防火・準防火地域に指定されていない場合でも、サンルームやロフトを増築するにあたり、10平方メートルを超える場合や、建ぺい率を超える場合は、確認申請が必要になります。

地方自治体による細かな規定を満たさなければなりませんので、お住まいの地域にある窓口や担当の施工業者に事前確認しましょう。

建物を減築する際も確認申請をしなければいけないの?

建物を減築する時は床面積が減少するため、原則として確認申請は不要です。しかし減築と同時に以下が生じるという場合は、確認申請が必要になることがあります。

- 減築に伴い用途変更を行う場合

- 減築とともに大規模な修繕を行う場合

- 建物の構造自体に大きな変更を加える場合

また減築によって他の申請が必要になる可能性も考えられるため、施工業者とともに入念に確認すると安心です。

エレベーターの増築にも確認申請が必要ですか?

エレベーターの増築にも確認申請は必要になります。防火地域に指定されていない場合でも、エレベーターの増築によって床面積が10㎡を超えることが多いことから、確認申請が求められるケースがほとんどです。

また、エレベーターの新設自体が建築基準法に基づく確認申請対象となるため、エレベーターの増築時には確認申請が必要になると認識しておきましょう。

増築の確認申請は自分でできますか?

増築の確認申請は施主が自分でおこなうことも可能です。ただし、専門的な書類の作成や建築基準法に関する知識が求められます。

そのため、リフォーム会社や設計事務所に申請手続きをお願いするのが現実的でしょう。増築や改築の経験が豊富な、信頼できる建築士に依頼することをおすすめします。

【トラブルを回避!】増築リフォームは実績のある業者に依頼しよう

増築リフォームをおこなう際は、実績と信頼のある業者に依頼するのがおすすめです。

建物の専門家である建築士が確認申請をおこなえば問題ないように思えますが、業者に依頼するケースにおいても、「何度も打ち合わせをして、設計図にOKを貰っていたのに確認申請が通らない」などというトラブルが多く発生しています。

さらに、図面の変更や工期の延長に追加費用を請求されたという事例もあるようです。無理な増築でない限り、確認申請が通らないのはハッキリ言って建築士の技量不足でしょう。

不要なトラブルに発展しないためにも、増築リフォームは確認申請に対する知識がある信頼できる業者に依頼してください。

増築・改築をお考えの方はユニテにお任せください!

富山県で増築をしたい方やリノベーションしたい方、どちらにすればよいかわからない方は、ぜひユニテにご相談ください!

増築すべきか、リノベーションすべきか、どれがいいのかわからないという方でも当社の経験豊富なプロがお客様の状況を判断し、最適なご提案をさせていただきます。

定期的なリフォーム相談会も実施しておりますので、まずは以下よりお気軽にお問い合わせください。メールのほか、お電話やLINEでもご相談が可能です。

まとめ

本記事では増築にかかる確認申請について、計画から書類の提出、実施にかかる内容を網羅的にご紹介しました。

建物には、建築基準法を中心としたさまざまな基準や制限が設けられており、増築においても全てクリアしているかどうかを、確認申請を通して専門家に見てもらわなければなりません。

本記事を参考に、自身の希望するリフォームが実現できるよう、施工業者と協力しながら増築計画を立ててみてくださいね。