子供部屋レイアウトに必要な基礎知識を専門家の視点から解説します。部屋の大きさ・性別・年齢別に、家具の配置や配慮すべきポイントなどを詳しくご紹介。2人・3人兄弟のレイアウトのコツも解説しますので、子供部屋の新設を検討している方は必見です!

目次

株式会社ユニテ 設計部

設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。

【 保有資格 】

一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士

子供部屋を作ろうと考えたときに、最初に悩むのが「レイアウト」です。限られた空間の中でどう活用するべきか、兄弟が増える場合も考慮すべきかなど、悩みは尽きないのではないでしょうか。

「子供部屋の家具選びは、今後の成長も視野に入れるべき?」

「異性の兄弟のとき、どうやってパーソナルスペースを確保すればいいの?」

「狭い子供部屋はどうレイアウトしたら広く見える?」

そこでこの記事では、リフォーム・リノベーションの専門家である弊社ユニテが、子供部屋の最適なレイアウト方法を解説していきます。部屋の大きさ・お子さんの年齢・性別ごとに紹介していきますので、子供部屋づくりにお悩みの方はぜひレイアウトにお役立てください。

子供部屋の役割と4つのメリット

「子供部屋を用意してあげたいけど、保護者の目が届きにくくなるのが不安」という声もよく耳にします。しかし、子供部屋は子どもを成長させるために重要な役割を持つ空間なのです。

子供部屋には、主に以下のような役割とメリットがあります。

| 子供にとってのメリット | 親にとってのメリット |

|---|---|

| 自己管理能力を養える プライベートが充実する 勉強に集中できる 親の目を気にせず友達とのびのび遊べる |

子供のものを一か所に集約できる リビングが散らからない 自分の時間を確保してリラックスできる |

メリット1.自己管理能力が身に付く

子供部屋を与える大きなメリットは「自己管理能力が養えること」です。子供部屋は、保護者になんでもやってもらう状態から自立し、独立心を育てるのに大いに役立ちます。「自分の部屋を持つ」ことが心の成長に繋がっているのです。

自分の部屋で心地よく過ごすためには、自分自身で片付けをしなければなりません。「どうやったらお気に入りの空間が作れるか」を自然と考えるようになるので、アイデア力・思考力も身につきます。

メリット2.勉強や遊びに集中できる

子供部屋を設けることで、子ども自身が勉強や読書、遊びなどに集中できるようになります。趣味に没頭したり安心して休める場所になるため、子どもの発達や興味の広がりを支えることにもつながるでしょう。

また、子供部屋は自分だけの空間です。プライベートの時間を確保してあげることは、子どもの成長過程においてとても大切なことになります。

子供部屋は、思春期や反抗期を迎える子どもが「親と適切な距離を保つ」ための場所にもなるのです。誰にも干渉されないストレス解消の場を用意してあげることが、子どもの健やかな成長につながります。

メリット3.子供のものを集約できる

子供部屋を設けることで、おもちゃ・学用品・衣類など、子どものものを一か所に集約できるのもメリットです。リビングやダイニングなどの家族共有スペースが散らかりにくく、すっきりとした住居空間が維持しやすくなります。

各所にものが散乱しにくくなるため、次の日の登校準備や宿題チェックなどもしやすくなり、忘れ物・紛失リスクも軽減できるでしょう。もちろん片付けもまとめておこなえるので、家全体の掃除・管理が楽になります。

メリット4.親も自分の時間を確保しやすくなる

子どもが自室で遊んだり勉強したりするようになると、親もゆったりと過ごせる時間が増えます。常に子どもを見たり指示したりする必要がなくなるので、精神的な余裕が生まれやすくなるのです。

また、子どもと寝室を分けることにより、親は自分のペースで仕事や趣味、リラックスタイムが楽しめるようになります。物音で子どもを起こしてしまう心配も減るので、自分自身の用事に集中しやすくなるでしょう。

子供部屋レイアウトを左右する4つの要素

子供部屋をレイアウトするときに配慮すべきポイントは、主に以下の4つです。

- 部屋の広さ

- 年齢

- 性別

- 人数

基本的に、子供部屋のレイアウトは、部屋のサイズに大きく左右されます。そのため、まずはその空間を最大限活かす方法を考えましょう。

また、子供部屋のコーディネートは、年齢や性別にも配慮すべきです。特に女の子は男の子よりも精神面の成熟が早い傾向があるため、早いうちに子供部屋を用意してあげられるといいでしょう。

ここからは、上記4つのポイント別に子供部屋レイアウトのコツを紹介していきます。それぞれパターンごとに配慮すべきポイントや注意点が異なるため、自身のお子さんの状況に合ったレイアウトのポイントを掴み、実践へとつなげていってください。

部屋の広さ

子供部屋は、まず部屋の広さに応じたレイアウトを組むことが大切です。

- 配置できる家具の数や大きさ、動線の自由度

- フリースペースの有無、勉強・遊び・収納スペースの割合

- 子供の成長や生活スタイルの変化への適応力

- 狭い場合は視覚効果の工夫も考慮

部屋が狭いほど効率的な家具配置とスペース活用が求められます。また、配色や家具の低高差など、圧迫感を低減する工夫も重要です。

年齢

子供部屋のレイアウトは、年齢によっても左右されます。主に、家具選びや配置に影響する部分です。成長段階ごとに最適なレイアウトや重視すべきポイントは異なります。

以下は、乳幼児から中学生までの成長段階における、子供部屋レイアウトのポイントです。

| 乳幼児期 | 小学生期 | 中学生以上(思春期) |

|---|---|---|

| 安全性重視・転倒対策 親の目が届くレイアウト 遊びが中心 簡単な収納や色分けBOX |

学習机・ベッドの配置 光の入り方や使いやすさ 部屋の動線 兄弟間のプライバシー確保 |

個室化・間仕切り 本人の意向に合わせる 多目的なレイアウト 見せる収納など |

子供部屋を乳幼児から中学生まで使うことを見据えている場合は、変化に対応できる柔軟なレイアウトが必要になるでしょう。

性別

子供部屋をレイアウトする際は、性別の違いにも留意しましょう。インテリアや使い方の好み、プライバシーへの配慮の度合いに性差があることを理解しておくと、子どもにとってのお気に入りの場所になります。

女の子の場合は、可愛らしいデザインや明るいカラーのインテリアが人気です。友達の影響を受ける子も多く、好みや趣味が個性的になるケースもあります。

また、精神が成熟するのが早いため、大人っぽいものやおしゃれへの関心が高くなる子も多いです。プライバシーへの意識なども尊重してあげましょう。

男の子は好きなものに対するこだわりが強い子が多い傾向があります。趣味を楽しめるよう配慮し、整理整頓がしやすく使いやすいレイアウトをするといいでしょう。

人数

子供部屋のレイアウトは、使う人数によってもレイアウトのコツが左右されます。相部屋の場合は、パーソナルスペースの区切り方や家具配置の工夫が必要になるため、レイアウトの難易度が高くなるでしょう。

- ベッドや机を部屋の両端・コーナーに配置し、中央を遊びや共用スペースとする

- 二段ベッドやロフトベッドで上下に空間を分け、限られた面積を有効活用

- 収納や学用品は個々に分ける

さらに、性別が異なる兄弟の場合は、プライバシーの確保にも留意しなければなりません。

広さ別に子供部屋をレイアウトするコツ

ここからは、子供部屋レイアウトのコツを、実際の間取り図を見ながら詳しくみていきましょう。狭いスペースを広く使う工夫や複数人で使うコツなど、部屋の広さごとに異なる子供部屋レイアウトのポイントを紹介していきます。

- 4畳~4畳半(狭いスペース)

- 5畳~6畳(よくあるサイズ感)

- 7畳~8畳(広めのスペース)

4畳~4畳半|狭いスペースで作る子供部屋

4畳〜4畳半の子供部屋は、主に団地などに多いサイズ感です。限られたスペースでレイアウトしなければならないため、最低限の家具だけを配置する形になります。特に、4畳だとシングルベッドや学習机だけで余裕がなくなってしまうでしょう。

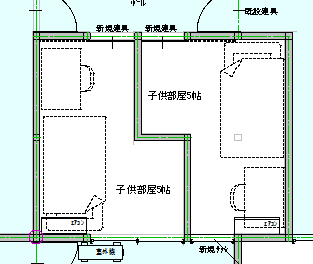

出入り口が狭くなる可能性もあるため、よく考えて家具を配置してください。画像は5帖(畳)とありますが、4畳〜4畳半の場合も上記のような配置になるケースが多いです。たとえば、縦長の間取りならベッドと机が一直線になるように配置します。

4畳〜4畳半の子供部屋を広く使いたいなら、使う目的を限定するのがおすすめです。幼い子どもならプレイスペースとして利用し、勉強はリビング・夜は親と一緒に寝るなどの工夫をするといいでしょう。

また、レイアウトや家具の工夫で限られた空間を上手に活用することが大切です。

- ロフトベッドを使う

- 無理にベッドを置かず布団を使う

- プレイスペース専用・勉強専用にする

- 高さの低い家具で揃える(空間を広くみせる)

- 収納するものを限定する

- 扉の位置を考慮して家具を配置する

- 壁面を有効活用する

小学生までなら、持ち物が少なく家具もコンパクトで済むでしょう。しかし、長く利用することを検討している場合は、5畳分のスペース確保が可能かどうかも検討してみてください。

5畳~6畳|よくあるサイズ感の子供部屋

一般的な子供部屋のサイズは5〜6畳程度です。勉強机・ベッド・収納家具を設置したとしても多少のゆとりが生まれるため、床に座って作業することもできるでしょう。ただし、部屋の形状によっては家具の配置を工夫しなければなりません。

また、兄弟2人で使う場合は少々狭いスペースのため、広く使えるような工夫が必要です。

- 2段ベッド・ロフトベッド・布団を取り入れる

- 寝室と遊びスペースを分ける

- 机・テレビなどは小さめにして床を広く使えるようにする

- 明るい色の家具で広く見せる

- 高さの低い家具で揃える

部屋の形状が特殊な場合は、先述した「空間を立体的に使う」ことを意識して家具をチョイスしましょう。小さめ・背丈の低い家具をチョイスすれば、圧迫感も軽減できます。

また、6畳の子供部屋だと兄弟姉妹で1つの部屋を使うケースもあるでしょう。2段ベッドを活用したり夜だけ布団を敷いて寝たりする工夫をすれば、2人でも快適に過ごせる空間になるはずです。

7畳~8畳|広めのスペースで作る子供部屋

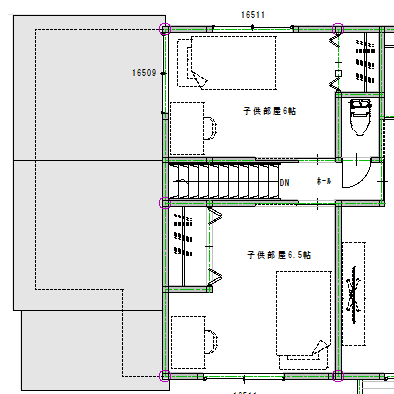

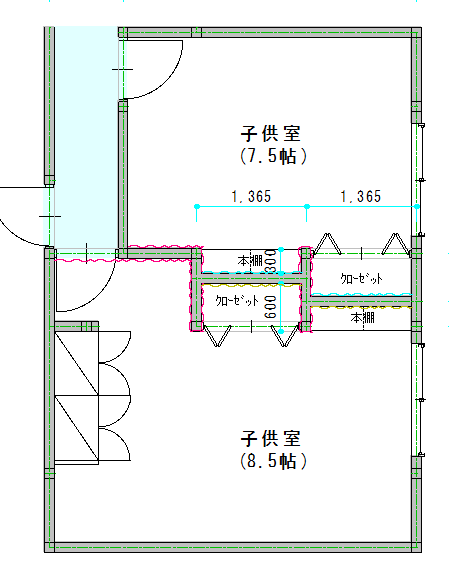

7畳〜8畳の子供部屋は、主に複数人で使うことが多いサイズ感です。2人兄弟の場合は、左右対称に仕切ったとしても、十分な広さが確保できるでしょう。

また「今は1人だけど将来的には2人になるかも」というケースにもおすすめの広さです。1人で使うなら、中学生〜大学生くらいまで成長したとしてものびのび使えるでしょう。その場合は、部屋にすべての荷物が収まるようにレイアウトすることをおすすめします。

一方で、部屋を仕切って使う場合、仕切り方はパーテーションだけではありません。下記のような工夫で空間を有効活用できるので、ぜひ取り入れてみてください。

- 勉強机(向かい合わせなど)

- 2段ベッド(目隠しが必要)

- 本棚(背合わせにすれば両側から利用できる)

- ラックやチェスト(収納としても利用可能)

上記はすべてパーテーションの代わりに家具を仕切りにする方法です。2段ベッドを置いただけだと目隠しにならないので、カーテンやロールスクリーンを取り付けるとパーソナルスペースが確保できるでしょう。

また、S字フックやカゴを取り付けたラックを境目に置くことで、収納として活用しながら部屋を仕切ることができます。

年齢×人数別の最適な子供部屋レイアウト

ここからは、子供の年齢や人数に合った子供部屋レイアウトのコツについてみていきましょう。

- 乳幼児~幼稚園|遊び盛り

- 小学生|勉強がスタート

- 中学生以上|思春期向け

- 2人兄弟|パーソナルスペースの配慮

- 異性の兄弟|仕切り・家具配置の工夫

- 3人兄弟|家具で空間を有効活用

子供の成長に合わせた部屋作りも重要なポイントですので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。

乳幼児~幼稚園|遊び盛り

小さい時から子供部屋を用意するメリットは「リビングにおもちゃが散乱しない」「広々としたスペースで遊べる」ことです。子供部屋に収納場所を確保することにより、小さいうちから片付け習慣が身につけられます。

そのため、幼稚園までの乳幼児期の子供部屋は、プレイスペースがメインです。自分でおもちゃが片付けられるようなレイアウトを考えてあげるのがポイントになるでしょう。

- 手の届く高さに収納スペースを作る

- 片付けが簡単にできるような仕組みを作る

- 子どもが分かりやすいようにBOXを色分けする

乳幼児期の収納は、効率や美観よりも「自分で片付けできた」という成功体験を与えることが重要です。箱やカゴなど、ポイポイ入れればいいだけの簡単な収納を採用するといいでしょう。

また、「決まった箱にしまえばいい」というルールにすれば、片付けのハードルがぐっと低くなります。たとえば「ブロックは青のBOX・人形は赤のBOX」といった分かりやすいルールを設けてあげることが大切です。

小学生|勉強がスタート

小学校にあがると本格的に勉強がスタートします。おもちゃに教科書・勉強道具などの持ち物が加わってくるため、今まで以上に収納場所の確保が必要になるでしょう。小学生時期の子供部屋は、以下のポイントを押さえてコーディネートしてください。

- 勉強道具・文房具は「勉強場所」の近くに収納する

- おもちゃや趣味のものは見えない場所へ

小学生のうちは、子供部屋だけでなくリビングで勉強するケースも考えられます。子供部屋で勉強する機会が少ないなら、キャラクター系の勉強机でないほうがいいかもしれません。リビングで勉強をする場合は、ランドセルや勉強道具もリビングへ移動させると効率がいいでしょう。

また、勉強する場所におもちゃがあると集中力が逸れてしまうため、目隠しが必要になります。別の場所で管理するか、目に入らないよう工夫して、自然と机に向かえるような環境を作ることが大切です。

小学生の子供部屋で意識することは?

小学生の子供部屋は、以下を意識してレイアウトすることが大切です。

| 安全面 | 避難経路を塞がない 窓のすぐそばによじ登れる家具を置かない 動きやすい家具は固定する |

|---|---|

| 片付けやすさ | 自分で片付けできるシンプルな仕組みを作る (ボックス収納、フックに掛ける収納など) |

| 学習しやすさ | 机の周りに勉強に必要なもの(本棚)を置く 漫画やゲームなどは机の周りに置かない |

| 子供の趣味や好み | 好きな色・キャラクター・好きなもの |

小学生の好みや趣味などは、友達の影響を大きく受ける傾向があります。小物などは特に、キャラクターや好きなアニメなども考慮してあげられるといいでしょう。ただし、家具は大きくなってもそのまま使えるので、シンプルなナチュラルカラーのものを用意するのがおすすめです。

中学生以上|思春期向け

思春期の子供部屋は、プライバシーの確保がメインの役割になるでしょう。自立心が強くなっている時期なので、親と適度な距離感を取りたがる傾向があります。

学校や塾のオンライン授業も一般的になった昨今では、勉強に集中できる環境とプライベート空間の両立が必要です。趣味の本やマンガ・ファッション用品・部活の道具など、持ち物がさらに増えることにも留意しましょう。

また、コーディネートをする際は、子どもの意見を尊重することが何よりも大切になります。家具・インテリアに対するこだわりも出てくる時期なので、「こうしたい」という意見があれば可能な範囲で取り入れてあげましょう。

2人兄弟|パーソナルスペースの配慮

子供部屋を兄弟姉妹で使うには、お互いのスペース・プライベートの確保が重要になります。けんかを防ぐためにも、エアコン・コンセント・窓やドアの位置など、さまざまなことに配慮してレイアウトする必要があるでしょう。

兄弟が同性の場合は、成長にあわせてシングルに分離できるような2段ベッドがおすすめです。同居し続けるケース・部屋を分けるケースのどちらにも対応できるメリットがあります。

異性の兄弟|仕切り・家具配置の工夫

異性の兄弟の場合は、小学生から中学生までの間に別々の部屋にするケースが多いようです。小学生以上になると遊ぶ内容も男女で変わってくるため、可能であれば別々の部屋を用意してあげてください。

分けるのが難しい場合は、勉強スペースを共同にし、寝室はどちらか同性の家族と一緒にするなどの配慮が必要になります。

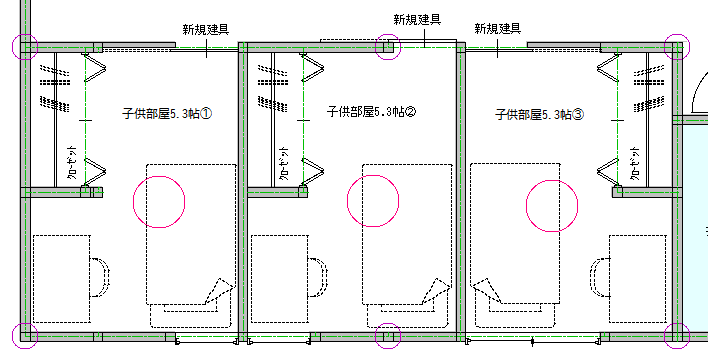

3人兄弟|家具で空間を有効活用

3人兄弟の場合は、成長に伴ってそれぞれが個室になるケースと「1人+2人部屋」の構成になるケースが多いでしょう。年齢が離れているため、3人一緒で過ごす時期は短い傾向があります。

3人を同居させるなら、システムベッド・システムデスクを使って空間を有効活用するのがおすすめです。ベッドの下に学習机・収納棚がすべて入るタイプのセットを購入するのもいいでしょう。必要なものをコンパクトに収めるよう工夫してください。

子供部屋レイアウト|女の子・男の子別のアイデア

子供部屋のレイアウトは、性別も意識して作ってあげると、子供にとってより居心地のいい空間に仕上がります。

- 女の子の部屋のレイアウト

- 男の子の部屋のレイアウト

まずは女の子の部屋におけるコツと注意点についてみていきましょう。

女の子の子供部屋レイアウト|かわいいからおしゃれへ

女の子は、幼いうちから背伸びをしたがる傾向があります。「大人っぽい部屋にしたい」「友達に自慢できる部屋にしたい」などの憧れを持っている子が多いようです。女の子の年齢別のコーディネートは以下を参考にしてください。

| 乳幼児期 | 児童期 | 思春期 |

|

かわいいテイスト プリンセスを連想させるかわいいデザイン |

おしゃれでかわいいテイスト POPでカラフルなデザイン |

好みに合わせたテイスト 好みがハッキリする時期 |

児童期の好みや趣味などは、友達の影響を大きく受ける傾向があります。キャラクターや好きなアニメなどを考慮しながら、全体的に明るくカラフルなテイストでまとめてあげるといいでしょう。

思春期は自我が確立し好みもハッキリするため、子どもの好きなテイストを尊重してあげてください。また、プライバシーに敏感になり、父親や男兄弟を避けたがる子も出てくるので、しっかり配慮してあげることが大切です。

かわいらしいものが好きなら、ガーリー・POP調でまとめるのがいいでしょう。大人っぽい雰囲気にしたい場合は、ナチュラル・モノトーンテイストがおすすめです。さらに、思春期はおしゃれに目覚める時期でもあります。

ファッション関連のものが増えるので、バッグやアクセサリーなどは見せる収納をするのがいいかもしれません。

男の子の子供部屋レイアウト|趣味×勉強の両立

一方男の子の場合は、機能的なレイアウトやアクティブに遊べる空間づくりが必要です。落ち着いた色やシンプルなデザインを選べば、思春期まで長く使えます。

成長とともに趣味や習い事なども変わるため、飾り棚や見せる収納などの「自分らしさ」が表現できるスペースがあるとなお良いです。

| 乳幼児期 | 児童期 | 思春期 |

|

ケガをしない配慮 シンプルなレイアウト ローボードの収納家具 |

カジュアルなテイスト ナチュラルカラーの家具 壁面を有効活用する ゲーム・趣味の収納に配慮 |

スタイリッシュなテイスト インテリアを好みに合わせる 収納スペースに配慮 |

乳幼児期の男の子は元気いっぱいに走り回る時期です。凹凸の少ない家具でケガを防止するよう配慮しましょう。

ローボードは、部屋を広く見せるだけでなく、災害時も横転の心配がないので安心です。さらにラグなどを敷けば、騒音緩和・横転時のクッションにもなります。児童期の男の子は、まだインテリアに興味を持っていないケースがほとんどです。

また、思春期はプライベートを大切にしたい時期で、家族よりも友達が最優先です。おしゃれに目覚める時期でもあるので、衣類が急に増える子もいるかもしれません。

趣味や勉強・部活や習い事などに忙しい時期でもあるため、収納や本棚のスペースを広く取る必要が出てきます。受験勉強があることを考えると、趣味のものを目隠ししつつ収納するような工夫も必要になるでしょう。

狭い子供部屋を広く見せるレイアウトのコツ

狭い部屋を広く見せるためには、整理整頓と動線の確保が重要になります。

特に、以下のポイントを押さえるよう心掛けてください。

- 色使いで広く見せる

- 家具選びと配置の工夫

- 床面・壁面を最大限に活用

色使いで広く見せる

配色や視線を意識してコーディネートすれば、同じ空間でも視覚的に広く見えます。壁・カーテン・床などに、以下の膨張色を採用しましょう。

- 白系カラー(ホワイト・アイボリー)

- ベージュ

- パステルカラー

- 薄いグレー など

天井と壁の色を同系色にすると境界が曖昧になるため、開放感がアップします。床にはやや濃い色をチョイスすることで、重心が下がってゆったりとした印象になり、空間が引き締まるでしょう。

また、アクセントとして寒色系や薄いグレーなどのカラーをチョイスするのもおすすめです。後退色効果によって奥行きが生まれ、壁が遠く感じられるので、より広く見えます。

家具選びと配置の工夫

狭い子供部屋を広く使うためには、以下の工夫も効果的です。

- 配置する家具数を減らす

- 背の低い家具を選び、視線を遮らない(圧迫感軽減)

- まとめて一か所に配置し、床面をなるべく多く見せる

- 多機能家具や収納付き家具を活用しデッドスペースをなくす

- ベッド下の収納ケースやキャスター付きボックスの採用

また、散らかりにくい部屋をレイアウトし、物を賢く片づけるためのアイデアも必要になるでしょう。収納場所を明確にしておけば、置きっぱなしや紛失が少なくなります。

さらに、家具を1か所にまとめて配置する、部屋の形に合わせて配列を工夫するのも効果的です。一直線に並べる「I字配置」や直角に配置する「L字配置」などを採用すれば、まとまった床面積が確保できます。

床面・壁面を最大限に活用

床や壁の部分を多く見せるレイアウトは、空間に開放感を与えます。限られた空間では、多機能家具をチョイスするのがおすすめです。

たとえば、ロフトベッドやシステムベッドを使って縦方向に空間を使うことで、床面積を確保できます。椅子やテーブルに収納機能がついているものなどを選べば、さらに空間を有効活用できるでしょう。

また、壁面収納やウォールラックで空中収納することで、床に物を置かない部屋づくりを心掛けるのもおすすめです。奥行きのないシェルフや、ツッパリ棒式のウォールラックなども適宜採用すれば、狭い子供部屋でも快適に過ごせます。

子供部屋レイアウトのコツと注意点

子供部屋をレイアウトする際は、下記のコツを押さえておくと失敗しにくくなります。

- 子供の成長に合わせた家具選びのコツ

- スペース確保と収納のコツ

- 集中できる学習環境を作るコツ

- 家族との関係性を保つ設計のコツ

子どもが大きくなっても使い続けられる部屋にするためには、将来のことを見据えて家具をチョイスすることが大切です。部屋の用途が勉強メインである場合は、いかに集中できる環境にしてあげられるかに着目するといいでしょう。

さらに、保護者の目が届きにくくなるのが不安なら「引きこもりすぎない環境」をつくってあげることも重要になります。

子供の成長に合わせた家具選びのコツ

長く使いたいなら将来を見据えた家具選びも重要になるでしょう。子どもの成長に伴って、身体のサイズや好みは変化していくためです。

特に、幼児期はかわいらしく子供っぽいデザインを選んでしまいがちですが、思春期まで使うことを想定しているならシンプルなものを選ぶのがいいでしょう。

弊社がリノベーションを担当したS様邸では、将来も使えるように白を基調にしつつ、お子さんの要望に合わせて一部の壁紙を紫にしています。

詳しい内容については「家族の空間と家事のしやすさにこだわった間取り」をご覧ください。

また、背丈に合わせて高さが変えられる可変性のある家具もおすすめです。たとえば、成長や使い勝手に応じてパーツ変動できるユニットシェルフは、だんだんと物が増えたり子どもが大きくなっても臨機応変に棚を増やせるメリットがあります。

スペース確保と収納のコツ

狭い子供部屋でスペースを確保するためには、空間を立体的に使う工夫が必要になります。「ロフト型」のベッドを採用すれば、ベッドの下のスペースを有効活用することも可能です。

ただし、2段ベッドやロフト型のベッドを導入する場合は、天井との距離感も考慮することが大切です。天井が近すぎると圧迫感で眠りづらかったり、起き抜けに頭をぶつけたりする危険性があります。

また、子供部屋の収納は過不足なく用意しましょう。子どもの片付け習慣にも大きな影響を与えるため、美観だけでなく機能性も考慮した収納が理想です。

そのため、レイアウト決めの際は、クローゼット・チェスト・本棚などの収納家具のサイズや配置もしっかり考慮してください。

集中できる学習環境を作るコツ

幼いうちは、親と一緒にリビングで勉強するのがいいケースもあるでしょう。しかし、ある程度の年齢になったら自主的に机に向かう癖をつけなければなりません。

子供部屋の役割には「勉強に集中できること」も含まれており、下記を意識して環境を整えてあげることが大切です。

- 学習机の位置(部屋の角がベスト)

- 机とベッドの配置(隣接させない)

- 机の近くに収納スペースを作る

- 集中力を高める配色をする(寒色系)

- 照明にこだわる(明るさや色)

まず「学習机を部屋のどこに配置するのか」をよく考えましょう。机の周りに勉強道具をしまうところがないと、部屋が散らかる原因になってしまいます。集中して取り組めるような環境をつくってあげることが大切です。

家族との関係性を保つ設計のコツ

成長に伴って子どものプライバシー確保の重要性は高くなっていきます。「親の目を気にせずにひとりきりを堪能できる空間」としての子供部屋の役割も大きくなるでしょう。

ただし、引きこもり防止の配慮も欠かせません。特に部屋のカギは慎重に検討すべきで、小さいうちは取り付けない方が安全です。

設置する場合も「食事は家族と一緒に取る」などルールを決め、スペアキーを親が管理し有事には使用することを伝えるなどの工夫をしましょう。

また、間取りへの配慮も重要です。玄関から一直線に子供部屋に向かえる間取りは、子どもの帰宅や外出に保護者が気付けない可能性があります。

間取りから考慮できる場合は、リビングに階段を設置する「リビング階段」など、必ず共用スペースを通過して子供部屋にいく構造にすれば安心できるでしょう。

リビング階段については、以下の記事をご覧ください。

「リビング階段の設計・事例集!リノベーション・新築で選ばれる魅力とは?」

【Q&A】子供部屋レイアウトのよくある質問

最後に、子供部屋のレイアウトをする際に悩みがちなことと、その対処法について解説していきます。

- 子供部屋は何歳から必要?

- 子供部屋に仕切りやドアは必要?

- 狭い部屋を2人で使うのは可能?

- おしゃれな子供部屋にするには?

- 引きこもりや不登校になりやすい子供部屋とは?

子供部屋は何歳から必要?

一般的に、子供部屋を与えるベストなタイミングは10歳前後だといわれています。「自分でやってみたい・自分で決めたい」という気持ちが芽生える時期で、さまざまなことに興味を持つようになるためです。

ただし、これはあくまでも一般論なので、自立が早い子もいれば遅い子もいます。子供の成長を見守りながら、その子にとってベストなタイミングで用意してあげるのが好ましいでしょう。

子供部屋に仕切りやドアは必要?

子供部屋には、仕切りやドアがあった方が望ましいでしょう。成長に伴い、学習や趣味に集中できる環境やプライバシーの確保が必要になるからです。

ただし、幼少期から完全に独立させる必要はなく、最初は可動式の仕切りや引き戸で緩やかに区切る方法もあります。将来的にライフスタイルや、子どもの成長に合わせて調整できるよう、柔軟性のある間取りにしておくのが安心です。

狭い部屋を二人で使うのは可能?

部屋の狭さにもよりますが、2人なら6畳(帖)、3人なら10畳(帖)が最低限必要です。それよりも狭い部屋を二人で使う場合は、勉強だけの部屋・寝るだけの部屋といった使い方を限定した子供部屋にするべきでしょう。

たとえば、3人で8畳の子供部屋を使う場合、ベッドを置くだけの子供用寝室として活用し、勉強はリビングや他の部屋でするなどの工夫が求められます。

おしゃれな子供部屋にするには?

おしゃれな子供部屋づくりは、子どもが好きなテーマで家具を選ぶのがポイントになります。大人の都合でおしゃれな部屋にしないことが大切です。

- 壁紙を変える・ウォールステッカーを貼る

- 家具の材質を揃える(木製・プラスチックなど)

- インテリア・家具の色を揃える

子どもにどんな部屋にしたいかヒアリングしながらテーマを決め、好みのカラー・デザインを揃えて統一感を出すといいでしょう。POPな色使いやファブリックは子どもが喜ぶので、北欧風にしてみるのもいいかもしれません。

和室をおしゃれな子供部屋にするには?

「和室の子供部屋をおしゃれにしたい」という悩みもよく耳にします。和室は畳のクッション性・足音の響きにくさ・寝転がれるなどのメリットがあり、実は子供部屋に適した性質を持っている部屋です。和室の子供部屋をおしゃれにするには、以下のような工夫をするといいでしょう。

- クッションフロアで畳を隠す

- 壁紙を貼る・ペイントする

- カラフルな色使いで「和室っぽさ」をなくす

- 思い切ってDIYをする

賃貸の場合は剥がせる壁紙などを使えば雰囲気を変えられます。また、子どもと一緒にDIYをしてみるのもおすすめです。特に、押し入れDIYは昨今のトレンドでもあります。

秘密基地や収納スペースなど、使い道は無限大です。和室も工夫次第で魅力的な部屋へと変身させられるでしょう。

引きこもりや不登校になりやすい子供部屋とは?

先述した内容以外にも、実は引きこもりや不登校になりやすい子供部屋には共通点があります。

- 広すぎる(たくさん物が置ける)

- 内側から鍵がかけられる

- Wi-Fiやテレビを自由に使える

子供部屋を快適にしすぎてしまうと、引きこもってしまう可能性が高くなります。子供部屋は、あくまでも「勉強に集中する」「ストレスを解消する」「自分だけの時間を作る」といった前向きな居心地の良さであるべきです。

テレビを子供部屋に設置する家庭も多いですが、部屋に引きこもり家族団らんが減ったり、勉強の妨げになったりする可能性もあります。特に、幼いうちは積極的に家族と関わるよう、テレビはリビングなどの共有スペースだけに置くのがいいでしょう。

子供部屋リフォーム・リノベーションはユニテにお任せください

子供部屋は、その部屋単独のレイアウトだけでなく、家全体の間取りも考慮した上でのレイアウトが重要です。子どもにとっても大人にとっても快適な暮らしを実現するためには、専門家と相談しながら決めるのがいいでしょう。

わたしたちユニテでは、マンション・戸建てにおける子供部屋リフォーム・リノベーションを手掛けてきた、確かな実績がございます。30年以上培ってきた豊富な経験を活かし、施主様のご要望に寄り添ったご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

子供部屋のレイアウトは、子どもの成長に合わせて変化させていく必要があります。実用性と美観を兼ね備えたレイアウトを意識しましょう。

また、この記事で紹介したのはあくまでもレイアウトのヒントになります。大切なのは子ども自身の意見なので、親の意向で決めてしまうのはNGです。子どもとしっかり話し合いながらコーディネートを決めていってください。