リノベーションを検討中の方のなかには、耐震補強工事を一緒に行いたい方も多いのではないでしょうか。この記事では、耐震補強工事を取り入れるべき住宅の特徴と、リノベーションと一緒に行える施工内容を紹介します。

目次

株式会社ユニテ 設計部

設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。

【 保有資格 】

一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士

「リノベーションと耐震補強工事は一緒にお願いしてもいい?」

「リノベーションと耐震補強工事をするときに注意することはある?」

などの疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、自宅のリノベーションと耐震補強工事は同時に行えます。

正しいステップで施工を行えば、自治体や国の補助や税額軽減の控除も受けられ、お得になることも。

そこで本記事では、次の内容をお伝えしていきます。

- 耐震補強工事の基礎知識

- 耐震補強工事をしたほうがいい住宅の特徴

- リノベーションと一緒にできる耐震補強工事

- リノベーションと耐震補強工事を一緒に行うメリット

- 耐震補強工事にかかる費用と節約方法

- 注意点

耐震補強工事の特徴やリノベーションと同時に進めるメリットを知って、より快適かつ安心に暮らせる空間づくりを叶えていきましょう。

そもそも耐震補強工事とは何か

耐震補強工事とは、建物の耐震性を高める施工です。これにより、地震発生時の倒壊リスクや破損リスクを抑えます。建物の強度そのものを高める施工と、建物の重量を下げて揺れを抑える施工があります。

一方でリノベーションとは、建物を「新築同様の状態に回復させること」を指します。老朽化した部分を改良する点では似ていますが、地震対策をするためには耐震補強工事が必要です。

建物の耐震性を知るための等級

現在、建物の耐震性は3つの等級に分けられます。

現行の建築基準法では、戸建てやマンションを含むすべての建物が、耐震等級1の基準に沿うよう設計されています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

耐震補強工事をしたほうがいい家の特徴

現在、すべての建物は震度6強~7度の地震が起きても倒壊しない「耐震等級1」に該当するように設計されています。これは建築基準法によって定められた義務であり、建築時にこの基準に添えていない場合は違法建築となります。

しかし、築年数によっては古い耐震基準が適用されている可能性があります。さらに現行の基準に沿って建てられた住宅であっても、劣化による倒壊リスクは避けられません。

以下のいずれかに当てはまる方は、耐震補強工事の検討をおすすめします。

- 1981年6月より前に建築された住宅

- 2000年6月より前に建築された木造住宅

- 過去に災害の被害を受けた住宅

- 基盤や柱に劣化がみられる住宅

1981年6月より前に建築された住宅

1981年の建築基準法改正によって、同年6月以降に建築された建物には「新耐震基準」の適用が義務づけられるようになりました。

1981年5月31年より前に建てられた住宅は、耐震等級1の基準を満たしていない可能性が高いといえます。

|

|

|

|

|

|

役所で建築確認申請が受け取られ、確認通知書(副)が発行された日付で、家屋がどちらの基準に沿っているかが分かります。

旧耐震基準で建てられた家でも、震度5までは耐えられる設計です。しかし、より大きな地震が発生した場合は、倒壊リスクが比較的高いといえます。さらに築年数が経っている建物は、老朽化が進んでいる可能性も否めません。

2000年6月より前に建築された木造住宅

1995年に発生した阪神・淡路大震災をきっかけに、建築基準法が再度見直されました。これによって新たに設けられたのが「2000年基準」です。

2000年基準で焦点があてられたのは、主に木造住宅の耐震性に関わる基準です。

新たに設けられた項目は以下の3点です。

2000年5月31日以前に建築された木造住宅は、それより後に建てられた建物ほどの強度は期待できないといえます。

過去に震災の被害を受けた住宅

建物が倒壊していない場合であっても、災害によって内部でひび割れや亀裂が発生している可能性があります。

小さな亀裂やひび割れは耐震性に影響を及ぼさないといわれていますが、湿気によって徐々に大きくなっていることも。さらに、隙間から雨が侵入するとシロアリや湿気による木材に腐食が発生する可能性があります。

以下に該当する住宅は注意が必要です。

基盤や柱に劣化がみられる住宅

1981年6月以降に建てられた住宅や2000年6月以降に建てられた木造住宅にお住まいの方でも、不安を感じて耐震補強工事を検討している方は多いのではないでしょうか?

以下に当てはまる場合、柱や基礎が劣化している可能性があります。

建物内部の劣化は普段は目にみえませんが、地震が発生した際に倒壊リスクを高める大きな原因となります。少しでも違和感があれば、専門家に内部をチェックしてもらいましょう。

リノベーションと一緒にできる耐震補強工事

一般的な住宅で取り入れられている耐震補強工事には、強度を十分に高める施工と揺れを小さくするための施工の2種類があります。

リノベーションの際は、どちらの施工も一緒に依頼できます。

具体的な施工箇所は、以下の5つです。

- 壁の補強工事

- 天井の軽量化

- 基礎の補強工事

- 接合部分の補強工事

- 鉄筋コンクリート構造への改修工事

1. 壁の補強工事

壁は部屋を区切るだけではなく、建物を支える役割を担っています。そのため、壁の強度そのものを高めることで、家屋の倒壊リスクを軽減させます。

壁材を軽く柔軟なものに変えることで、地震発生時の揺れを和らげ、家具転落のリスクを下げることも可能です。

主な施工は、次の4種類です。

2. 天井の軽量化

屋根材を軽量のものに変更すると、地震発生時の家屋の揺れを小さくできます。これにより、家屋へのダメージや家具転落のリスクを下げることができます。

軽量な屋根材も幅広いデザインから選ぶことができるので、外観にこだわりたい方も安心です。

軽量化で使われる主な屋根材は、次の3つです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

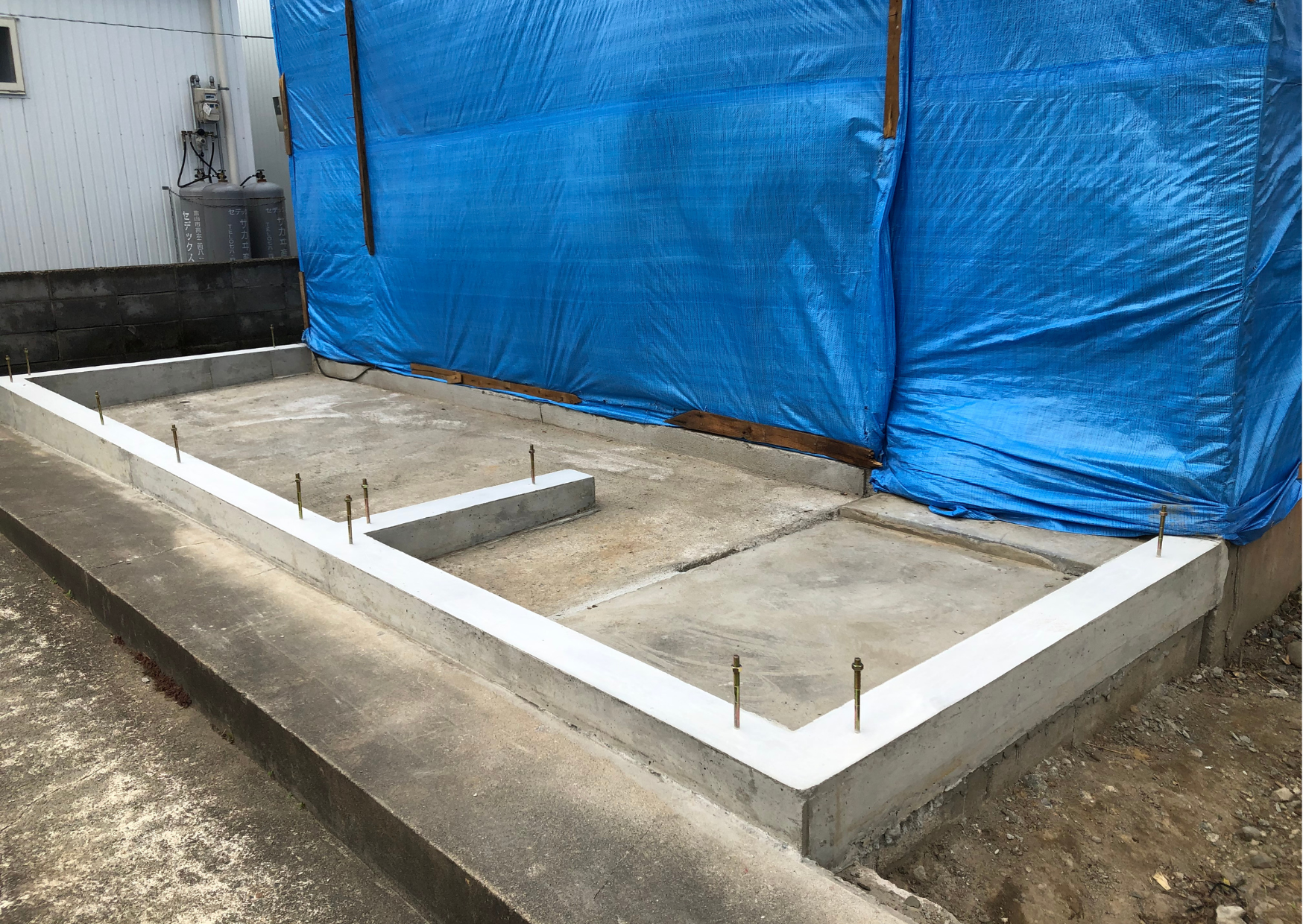

3. 基礎の補強工事

建物の基礎にダメージが入っている場合、地震発生時に家屋が倒れてしまう可能性が高まります。震災後に見た目に異常がなくても、基礎コンクリートにヒビ割れが起きていたということも。

多少のダメージであれば大きな影響はありませんが、気づかぬうちに次のような状況に陥っている可能性があります。

不安な方は業者に相談し、基礎土台の状況を確認してもらいましょう。

4. 接合部分の補強工事

家屋のなかには、柱や梁などがしっかりと接合されていないものがあります。なかでも過去にリノベーションをして間取りを変えた方や増築された方は、新しく追加した箇所が既存のパーツにうまく接合されていないかもしれません。

一度業者に見てもらい、しっかりと接合されているか確認してもらうようにしましょう。

改修する際に使われるのは、主に次の2つです。

|

|

|

|

|

|

5. 鉄筋コンクリート構造への改修工事

鉄筋コンクリートとは、壁や柱などがコンクリートで構成されており、なかに鉄筋が入っている構造です。

住宅の重量が増えてしまうため、地震の際に揺れが大きくなるデメリットがあります。一方で、倒壊リスクは木造住宅より低いといわれています。

鉄筋コンクリートへの改修で行われるのは、主に次の2つの施工です。

リノベーション時こそ耐震補強をしたい理由

「家が古いからリノベーションをしたい」

「これから長く使う家だから、好みの間取りにリノベーションをしたい」

といったように、築年数や今後を考えてリノベーションをご検討中の方は多いのではないでしょうか?

リノベーションと一緒に耐震補強工事をすると、築年数問わず耐震性を高められ長く住み続けられる住宅に変えられます。

リノベーションをするときこそ耐震補強工事をするのに最適なタイミング。

その理由は、以下の5つです。

- 柱や基礎の腐食を見つけやすい

- 内装を取り外した際に耐震補強工事を行える

- 理想のデザインと耐震機能を両立させやすい

- リノベーションによる耐震力低下を防げる

- 価格を抑えられる

柱や基礎の腐食を見つけやすい

耐震補強工事を行うとき、まずは耐震診断で住宅の倒壊リスクと改良すべき点を明確化します。リノベーションを行っている最中は外壁を剥がすため、柱や基礎など普段は目に見えない部分も詳細に確認してもらえます。

一方で通常の耐震診断の際では、まず建物を外側から見て倒壊リスクを評価してもらいます。そのため、リノベーション工事中に比べると確認できる点に限りがあります。

リノベーション時は住宅が抱える欠陥や問題点をより正確に把握できるため、耐震補強工事に最適な時期といえます。

内装を取り外した際に耐震補強工事を行える

耐震補強工事のなかには、柱の強化や基礎の修復など壁や床を一度取り外す必要がある施工があります。一般的に、リノベーションをする際も内装の取り外しが必要となります。

そのため、リノベーションと耐震補強工事を同時に行うことで、施工にかかる合計の日数が短くなり、出費も抑えられます。

耐震補強工事を効率的に進めたい方やできるだけ費用を抑えたい方は、リノベーション会社に耐震補強工事も対応できるかを確認しておきましょう。

理想のデザインと耐震機能を両立させやすい

リノベーションに際して、間取りの変更や採光のための新しい窓の設置をお考えの方もいるのではないでしょうか?

しかし、耐震壁と呼ばれる柱と同様に建物を支えている役割を担うものもあります。そのため間取りを変更したい場合や窓をつけたい場合でも、耐震壁の役割を担っている壁は容易に取り外せません。

そういった場合、現在ご自身が抱えているお悩みや持っている理想をまずはリノベーション会社に相談してみましょう。耐震補強の観点も取り入れながら、取り入れられる案を一緒に考えてもらえますよ。

リノベーションによる耐震力低下を防げる

リノベーションの際に、増築をお考えの方もいるのではないでしょうか。

ですが増築は難易度の高い施工です。

増築は現在ある壁に新たな壁を接合する施工が必要になりますが、この際に壁のあいだに隙間が生まれやすくなります。隙間ができると、そこから雨漏りが発生して湿気によって木材などが傷んでしまう可能性があります。

耐震補強工事は、そういったリスクを考慮しながら十分な強度を保証する施工です。

リノベーションと耐震補強工事を一緒に行うことで、発生しやすいリスクを避け、安心して暮らせる生活を叶えましょう。

価格を抑えられる

リノベーション完了後に耐震補強工事を行うより、2つを同時に行ったほうが総額が抑えられます。

リノベーションは大がかりな作業が多いため、足場の組み立てや床や壁の取り外しを行うことが前提になります。しかし完了後に耐震補強工事をするとなると、再度足場を組み、せっかく完成した床や壁を再度取り外すことになります。

そのため、価格だけでなく時間も大幅にかかってしまいます。

リノベーションと耐震補強工事を同時に行い、経済的かつ効率的に理想の住まいを手に入れましょう。

耐震工事にかかる費用

リノベーションに耐震補強工事を加えると、費用がどれほどになるか不安な方も多いでしょう。

耐震補強工事にかかる費用は、以下の通りです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

一般的に耐震補強工事にかかる総額は100万円以上といわれています。築年数が古い建物だと200万円以上かかることも。

無駄な出費を抑えるために、施工をする前にまず予算を決めておくようにしましょう。

リノベーションで行われる施工を明確にし、そのうえで必要な耐震補強工事を組み合わせるようにしてください。

耐震補強工事でもらえる補助

「リノベーションと一緒にするとお得なのは分かるけど、予算が厳しい」

「リノベーションだけで予算を超えそう」

そういったお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そういったとき、是非ご活用いただきたいのが、以下3つの制度です。

- 自治体による補助金

- 所得税減額の控除

- 固定資産税減額の措置

自治体による補助金

耐震補強工事を受ける際は、お住まいの自治体の補助金制度が活用できます。国による全国的な補助金制度はないため、受給できる金額は自治体によって異なります。

自治体の補助金制度は、以下3つの方法で確認できます。

所得税減額の控除

以下の条件に沿って自宅の耐震補強工事を行った場合、所得税のうち5%~10%が控除を受けられます。

- 耐震改修にかかった費用であること

- 1981年6月よりも前に建築された家屋であること

- 日本建築防災協会の基準にもとづいた耐震診断を受けていること

- 診断結果「1.0未満」を「1.0」に改修するための工事であること

- 税務署に確定申告を行うこと

- 控除上限は62.5万円

固定資産税の減額措置

以下の条件に沿って自宅の耐震補強工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が半分に減額されます。

- 1982年1月1日よりも前に建築された家屋であること

- 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること

- 日本建築防災協会の基準にもとづいた耐震診断を受けていること

- 診断結果「1.0未満」を「1.0」に改修するための工事であること

- 工事後3カ月以内に申告していること

- 工事にかかった費用が50万円以上であること

リノベーションと耐震補強工事を同時にする際の注意点

リノベーションと耐震補強工事を一緒に行うとき、まずは「耐震診断」を受けてください。

耐震診断とは、建物の倒壊リスクを調べ、改善のためにすべき工事を教えてくれる診断です。

耐震補強工事の際に受けられる補助金や減税制度では、この耐震診断の結果に基づいた施工であることが条件となっています。

そのため、リノベーション会社への相談だけで施工内容を確定しないようにしてください。

富山県で耐震とリノベーションを検討中の方は、ユニテにご相談ください

一級建築士が在籍しているユニテは、古い住宅のリフォーム・リノベーション実績が豊富です。築年数が古い建物であっても、ご要望をしっかりと汲み取りながら施工内容を決めていきます。

「耐震診断を受ける前に、予算を含めて相談してみたい」

「どんなリノベーションができるか知りたい」

といった興味をお持ちの方も、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

今回はリノベーションと耐震補強工事について、以下の6点をお伝えしました。

- 耐震補強工事の基礎知識

- 耐震補強工事をしたほうがいい住宅の特徴

- リノベーションと一緒にできる耐震補強工事

- リノベーションと耐震補強工事を一緒に行うメリット

- 耐震補強工事にかかる費用と節約方法

- 注意点

リノベーション時こそ、耐震補強工事を行うベストタイミングです。

理想と安心の両方を叶えられるよう、参考にしてください。