木造住宅に住む方のなかには、耐震補強工事をしてみたい一方で仮住まい暮らしは避けたい方も多いのではないでしょうか。この記事では、木造住宅にお住まいの方に向けて、自宅に住みながらできる工事と先に知っておきたいことくをご紹介します。

目次

株式会社ユニテ 設計部

設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。

【 保有資格 】

一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士

「我が家が木造住宅なので、地震が心配」

「木造住宅の耐震補強工事をするときは、自宅に住んだままで大丈夫?」

「住んだまま耐震補強工事をするとき、気をつけるべきことを知りたい」

など、木造住宅の耐震補強工事について詳しく知りたい方は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、次の内容をお伝えしていきます。

- 木造住宅に住みながら耐震補強工事はできるのか

- 住みながらできる耐震補強工事

- 仮住まいを見つけたほうがいい耐震補強工事

- 耐震補強工事が必要な木造住宅の特徴

- 耐震補強工事をする前に知っておきたいこと

- 耐震補強工事につかえる助成金

木造住宅の耐震補強工事をおこない、安全な生活を送る際の参考にしてください。

木造住宅に住みながら耐震補強工事はできるのか?

結論からお伝えすると、木造住宅に住みながら耐震補強工事をできるかどうかは、施工内容によります。

家屋のなかでも一部のみに施工をほどこす場合は、自宅に住みながらでも可能。一方で、基礎を根本から改修するといった大がかりな工事では、仮住まいに移る必要があります。

具体的な施工内容と可否は、以下のとおりです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

木造住宅に住みながらできる耐震補強工事

ここでは、自宅に住んだままできる耐震補強工事4つを説明します。

- 屋根の軽量化

- 壁の補強

- 接合部の耐震補強

- 基礎の耐震補強

1. 屋根の軽量化

屋根の軽量化とは、軽量な屋根材を用いることで、家屋そのものを軽くする工事です。重量のある家屋は、地震が起きた際に大きく揺れる傾向にあります。

そのため屋根を軽くすることで、地震発生時の自宅の揺れをやわらげ、ダメージを軽減させることを目的におこなわれます。

軽量化で使われる主な屋根材は、次の3つです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. 壁の耐震補強工事

壁の強度を高め、地震が発生した際の倒壊リスクを下げる施工方法です。耐震壁と呼ばれる壁を入れて、家屋を支える構造に変えることもできます。

主な施工は、次の2種類です。

- 壁に筋通いや構造版を追加することで、壁の強度を高める

- 壁を増やすことでバランスを整え、地震発生時の負担を分散させる

3. 接合部の耐震補強工事

柱や梁などの接合部を補強することで、地震発生時の耐性を高める施工です。なかでも過去にリフォームをして間取りを変えた方や増築された方は、新しく追加した箇所が既存のパーツにうまく接合されていない可能性があります。

一度、接合部分の固定がしっかりしているか、確認してみることがおすすめ。

主に、次の2つが使われます。

|

|

|

|

|

|

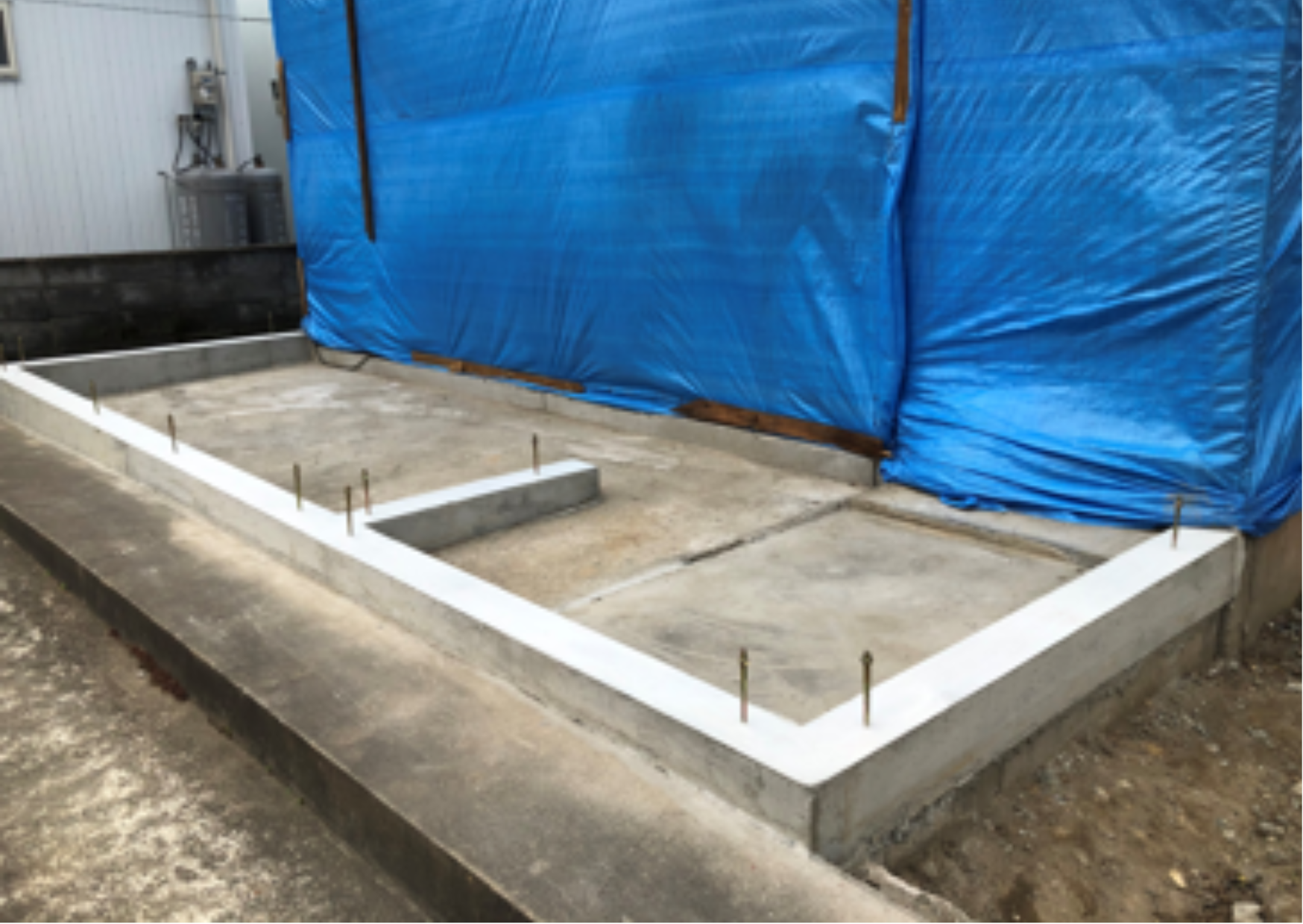

4. 基礎の耐震補強工事

基礎部分のコンクリートのヒビ割れなど、軽度なダメージであれば、自宅で生活しながら工事を依頼することが可能です。

少しのヒビ割れであれば、家屋の強度への影響はないといわれています。しかし放置していると、湿気や雨水がコンクリートに入り込み、徐々にヒビが広がっていく可能性があります。その場合、家屋が傾いてしまったり、耐性が弱まったりするリスクを避けられません。

不安な方は一度業者に問い合わせ、施工の必要性を相談してみましょう。

仮住まいを見つけたほうがいい、耐震補強工事

大がかりな耐震補強工事をおこなう際は、仮住まいがおすすめ。特に次の3つを検討されている方は、自宅で生活しながらの施工は難しいでしょう。

- 鉄筋コンクリートへの改修

- 基礎の大がかりな修繕工事

- 水回りの工事

1. 鉄筋コンクリートへの改修

鉄筋コンクリートとは、コンクリートでできた壁や柱のなかに鉄筋が入っている構造です。

住宅の重量が増えてしまうため、地震の際に揺れが大きくなるデメリットがありますが、倒壊リスクは木造住宅より低いといわれています。

鉄筋コンクリートへの改修でおこなわれるのは、主に次の2つの施工です。

- 木造住宅をリノベーションし、鉄筋コンクリート構造に変える

- 無筋コンクリートの家屋に鉄筋を追加する

2. 基礎の大がかりな修繕工事

土台となる木材やコンクリートに大きなダメージが入っている場合は、大がかりな修繕工事が必要となります。この場合、施工期間中は仮住まいを見つける必要があります。

基礎工事が必要となるのは、主に以下の2つのケースです。

- シロアリによって、基礎部分の木材が弱っている

- コンクリートが著しくヒビ割れている

3. 水回りの工事

耐震補強工事をおこなっている際、次のような場所が一時的に使用できない可能性があります。

- トイレ

- お風呂周り

- キッチン周り

水回りは生活に必要不可欠。お風呂やキッチンは短期間の工事であれば銭湯や外食でしのげるかもしれませんが、施工が長期にわたる可能性もあります。

耐震補強工事をする際は水回りへの影響の有無と期間を確認し、仮住まいを見つけるかどうか決めておきましょう。

そもそも木造住宅の耐震補強工事は必要?

地震大国の日本において、住宅の耐震性は大切な指標のひとつです。しかし、かならずしもすべての住宅に耐震補強工事が必要だとは言い切れません。現在の住宅でも、ある程度の地震までなら耐えられる設計になっている可能性があります。

ここでは、耐震補強工事が必要な木造住宅の特徴を3つ紹介するので、参考にしてください。

- 家が建てられた時期

- 過去の地震被害の有無

- 耐震診断の結果

1. 家が建てられた時期

1981年6月よりも前に建築された家は、耐震補強工事を依頼したほうがいいでしょう。この時期、旧耐震基準が新耐震基準へと更新され、住宅に求められる最低限の基準が変わりました。

震度6以上の地震にそなえたい場合は、耐震補強工事を検討してみてください。

|

|

|

|

|

|

2. 過去の地震被害の有無

外観に問題のない住宅であっても、過去の地震の影響で内部にダメージが残っている可能性があります。過去に震災が発生した地域に住んでいる方は、自宅が発生時の前から建てられているものかどうかを確認してみましょう。

3. 耐震診断の結果

耐震診断とは、建築物の地震への耐性を調べる診断のこと。日本建築防災協会が定めた方法と基準に基づき、倒壊リスクを調べてくれます。

調査に加えて、必要な耐震補強工事を提案してくれるため、具体的なリフォーム案がたてやすいでしょう。

主に以下の部分を調べてくれるので、家屋全体の詳細をくまなく確認できます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

耐震補強工事をする前に知っておきたいこと

大がかりな工事でない限り、自宅に住みながらでも木造住宅の耐震補強工事はできます。ですが、工事期間中ならではのストレスもあります。

ここでは、耐震補強工事をする際に知っておきたいことをお伝えします。

- 工事音は避けられない

- 木くずやほこりが舞う

- 生活スペースが限られる

- 荷物を移動させる必要がある

1. 工事音は避けられない

耐震補強工事中は、どうしても工事音は避けられません。

雑音が苦手な方、自宅でビデオ会議などをされる方、受験を控えている方などがいる家庭は仮住まいを探すか、施工の実施を多忙な時期とはずらすようにしましょう。

2. 木くずやほこりが舞う

耐震補強工事中は、舞った木くずやほこりが生活スペースに入ってきてしまう可能性があります。

そのため、呼吸器系の疾患がある方や小さなお子さんがいる方は、仮住まいを探したほうがいいかもしれません。

影響を最小限に抑えたい方は、壁をブルーシートで覆うなどして、少しでも影響を抑えるように工夫してみましょう。

3. 生活スペースを確保する

耐震補強工事中は、生活につかえるスペースが限られてしまいます。家族の人数やプライバシーの必要性を考慮したうえで、施工会社と工事内容を相談することが大切。

思春期のお子さんがいらっしゃる等で、親との生活空間を分けたい場合は、家族のうち数人が仮住まいに移動するなども対策も可能です。

4. 荷物を移動させる必要がある

施工工事をする際、家具などを移動させる必要があります。

使用できるスペースに家具を収納するのがまず第一ですが、あまりに多いと生活に使用できるスペースがなくなってしまったり、事故などのリスクが発生しかねません。

この機会に家具や家に置いているものを断捨離してみてはいかがでしょうか。

もしくは周辺のレンタル倉庫を借り、一時的に家具を預かってもらうこともできます。

木造住宅の耐震補強工事につかえる助成金

木造住宅の耐震補強工事にかかる費用は、一般的に100万〜190万円といわれています。

少しでも負担を下げたい場合、次の3つが活用できます。

- 自治体の助成金

- 所得税の特例措置

- 固定資産税の特例措置

1. 自治体の助成金

耐震補強工事をおこなう際は助成金を活用できます。しかし全国的に用意されている助成金はありません。支給される条件や額は自治体によって異なります。

まずは、自治体のホームページで調べるか、窓口で直接相談するようにしましょう。

2. 所得税の特例措置

全国的な助成金はありませんが、耐震補強工事を受けた際に税金の特例措置を受けられます。そのひとつが、施工費用の10%相当が所得税から控除されるというもの。

- 耐震改修にかかった費用であること

- 1981年6月よりも前に建築された家屋であること

- 日本建築防災協会の基準にもとづいた耐震診断を受けていること

- 診断結果「1.0未満」を「1.0」に改修するための工事であること

- 税務署に確定申告をおこなうこと

- 控除上限は62.5万円

3. 固定資産税の特例措置

こちらも、居住区を問わず活用できる制度です。1年間、1戸あたり120㎡分の固定資産税を半額にすることができます。

- 1982年1月1日よりも前に建築された家屋であること

- 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること

- 日本建築防災協会の基準にもとづいた耐震診断を受けていること

- 診断結果「1.0未満」を「1.0」に改修するための工事であること

- 工事後3カ月以内に申告していること

- 工事にかかった費用が50万円以上であること

富山県で耐震補強工事をお考えの方はユニテにご相談ください

一級建築士が在籍しているユニテは、木造住宅のリノベーション・リフォーム実績も豊富。耐震補強だけではなく、暮らしやすさなども視野にいれた改修案をご案内いたします。

ぜひ、一度ご相談ください。

まとめ

木造住宅の耐震補強工事について、以下の6点をお伝えしました。

- 木造住宅に住みながら耐震補強工事はできるのか

- 住みながらできる耐震補強工事

- 仮住まいを見つけたほうがいい耐震補強工事

- 耐震補強工事が必要な木造住宅の特徴

- 耐震補強工事をする前に知っておきたいこと

- 耐震補強工事につかえる助成金

ご自身の希望に合わせた耐震補強工事ができるよう、参考にしてください。