家具の転倒をふせぐ突っ張り棒ですが、正しい使い方をしていなければ、耐震はできません。暮らしの安全を強化するために、この記事では正しい突っ張り棒の使い方や、効果的な地震対策をお伝えします。

株式会社ユニテ 設計部

設計部門の責任者として年間20棟以上の新築住宅設計を手掛ける。

【 保有資格 】

一級建築士 / 建築施工管理技士一級 / 宅地建物取引士 / 応急危険度判定士

「突っ張り棒で家具の転倒を防ぐ方法を知りたい」

「ほんとうに突っ張り棒で、耐震はできるのか不安」

など、家具転落を防ぐ耐震対策でお悩みを抱えている方は多いでしょう。

突っ張り棒は災害時の備えとして有効です。しかし、正しい使い方ができていないと、十分な耐震はできません。さらに、突っ張り棒だけでは不十分なケースもあります。

そのため、この記事では次のことを解説します。

- 突っ張り棒を使った耐震対策のメリットとデメリット

- 効果のない突っ張り棒の使い方と正しい使い方

- 耐震に役立つ、突っ張り棒以外の選択肢

突っ張り棒の正しい使い方だけでなく、さまざまな耐震対策を知ることで、災害の不安を減らし、安心して暮らせる環境を整えていきましょう。

結論、突っ張り棒で耐震はできる?

長さを自由に調整できる突っ張り棒を家具の上部と天井のあいだに入れると、家具の転落を防げます。しかし、十分に固定されていない場合は、地震の揺れで不安定になり、突っ張り棒そのものが落ちてしまう場合も。突っ張り棒は耐震対策のひとつですが、期待している役割を十分に果たせない可能性があることを念頭に入れておくことが大切。

突っ張り棒の特徴をしっかり知ったうえで、家具の特性に合わせた正しい耐震対策を学んでいきましょう。

突っ張り棒を使った耐震対策のメリット

身近で手に入るものを使った耐震対策は、実は豊富にあります。

そのなかでも、突っ張り棒が人気の理由は次の2つです。

- 家具の転落を防げる

- すぐに安く手に入る

家具の転倒を防げる

突っ張り棒は、家具と天井のあいだに入れることで、家具を補強する役割を担っています。そのため、地震などの揺れから家具の転倒を防ぎます。

ほかにも、ラックの前面にとびらやバーの代わりとして突っ張り棒を設置しておく耐震対策もおすすめ。こうすることによって、地震が起きた際にラックから、電子レンジなど重みのあるものの転落を防げます。

すぐに安く手に入る

突っ張り棒は、安価なものであれば100円ショップで手に入ります。ラックのバー代わりに使用するときのように強度が不要な場合は、プラスチック製の細い突っ張り棒で十分でしょう。

もう少し太さと強度のあるものでも、通販サイトやホームセンターなどで入手できます。価格は1本1,000円ほど。タンスや本棚のように重みのあるものを支えたい場合は、突っ張り棒の耐圧力が高いものを選びましょう。

突っ張り棒を使った耐震対策のデメリット

突っ張り棒を使った家具転落防止策を好まない方もいます。

その主な理由は、次の2点です。

- 見た目がおしゃれではない

- 突っ張り棒だけでは強度が不十分

見た目がおしゃれではない

突っ張り棒を家具と天井のあいだに入れることによって、見栄えが悪くなってしまうことも。インテリアへのこだわりがある方やおしゃれな空間を守りたい方には、不人気なようです。

突っ張り棒だけでは強度が不十分

突っ張り棒は家具の転落を防いでくれますが、天井や家具が圧力に弱い場合もあります。それらの条件の場合、突っ張り棒だけを用いた耐震対策では不十分。滑り止め防止シートなど、ほかのグッズとの併用がおすすめです。

効果のない突っ張り棒による耐震対策

突っ張り棒は、使用する場所によっては傷んでしまうなど、十分な補強ができない場合があります。例えば、次のような場所では使用を控えることがおすすめです。

- 電化製品

- 壁に面していない家具

- 強度の弱い天井

【使用NG例1】電化製品機器への使用

電化製品の熱で突っ張り棒が傷んでしまう可能性があります。この場合、本来の強度が保てなくなってしまいます。電子レンジや冷蔵庫などの電化製品の転落を防ぎたいときは、専用の転落防止シートの使用を検討してください。

【使用NG例2】壁に設置していない家具への使用

部屋の真ん中に置いているタンスなど、おもにパーテーションのような役割で置いている家具には注意が必要です。家具の広い面が壁に接していない場合、突っ張り棒では十分に転落を防止できません。

災害時のリスクを考えるのであれば、壁際の設置がベスト。どうしても部屋の中央に置きたいのであれば、倒れても怪我のリスクが低いプラスチック製のラックや、収納機能のないカーテンや板一枚のパーテーションがおすすめ。もしくはリノベーションで、間仕切りとなる壁を追加するようにしましょう。

【使用NG例3】強度の弱い天井での使用

住宅によっては、天井の強度が不十分な可能性があります。この場合、災害時に天井が圧力に耐えられずに裂けたり穴が空いたりするリスクが避けられません。そうなると、突っ張り棒を支えるものがなくなります。

天井の強度はプロでないと判断しかねるため、リフォーム会社などに相談してみましょう。一時的な対策として、天井と突っ張り棒のあいだに分厚い板をはさんでおいてください。こうすることで、天井の強度を補えます。

突っ張り棒の正しい耐震対策

突っ張り棒で耐震をする際、使い方が間違っていると、きちんと家具の転落を防止できません。

そのため、次の3つの使用方法を守ってください。

- 壁の近くにつける

- 家具の両端につける

- サイズと耐圧力を確認する

壁の近くにつける

突っ張り棒は家具の後方、つまり壁際につけることで、前倒れを防止します。家具の中心ラインや前方にはつけないように、気を付けましょう。

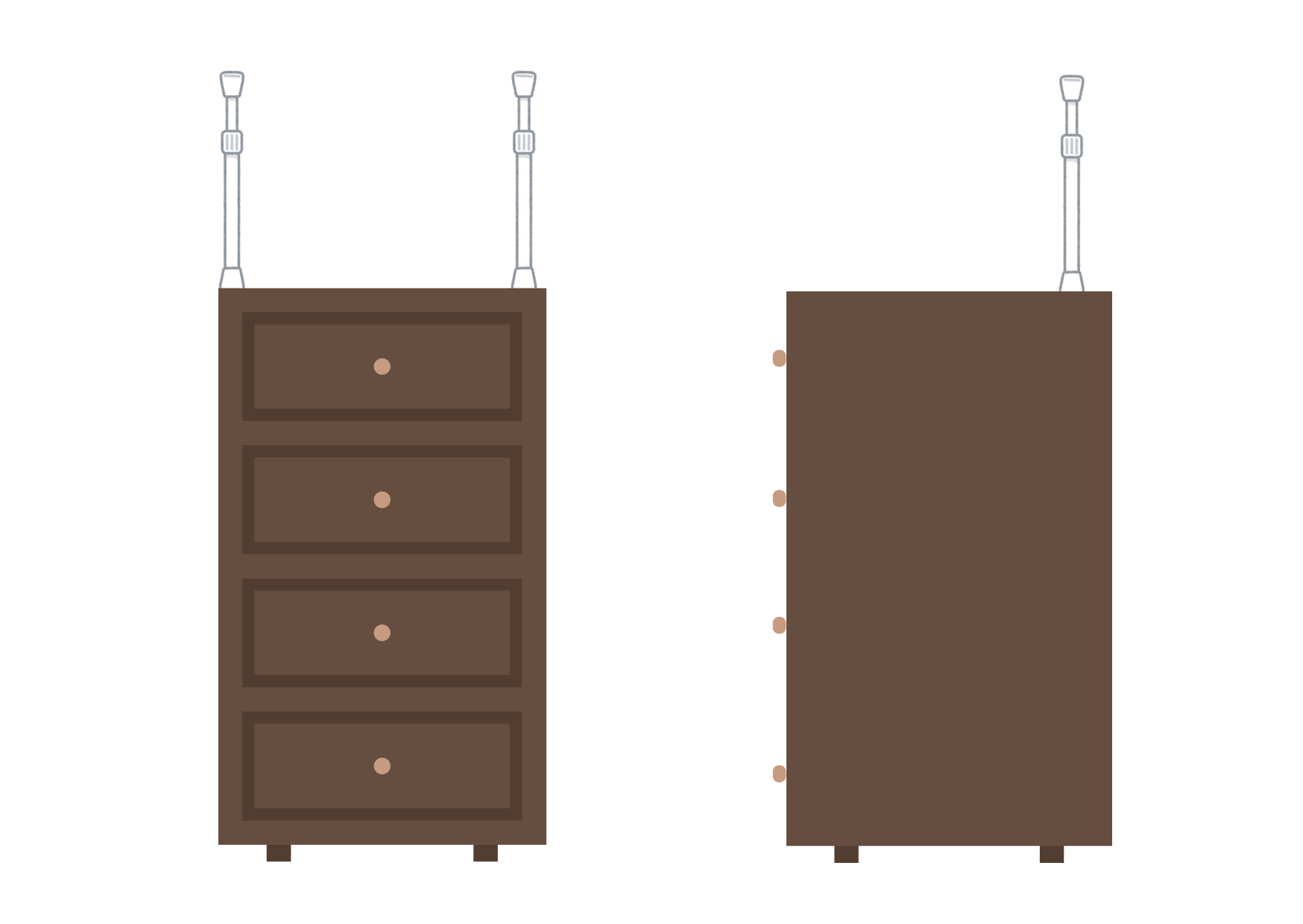

家具の両端につける

突っ張り棒は2本を家具の両端につけることで、はじめて効果を発揮します。中央に1本だけでは耐震ができないため、気を付けましょう。

サイズと耐圧力を確認する

突っ張り棒の長さは商品によって異なります。そのため、購入する際はまず家具と天井のあいだの長さを測るようにしましょう。長さがギリギリすぎると、十分に家具を支えられません。長すぎると、突っ張り棒を設置する際に家具や天井を傷つけてしまいます。

家具をしっかりと支えるためには、次のサイズを選ぶことがおすすめです。

- 突っ張り棒の最短の長さ:天井と家具のあいだの長さより短いもの

- 突っ張り棒の最長の長さが:天井と家具のあいだより長いもの

耐震に役立つ、突っ張り棒以外の選択肢

一時的な対策として突っ張り棒を使用するのはいいかもしれません。しかし、突っ張り棒だけでは、どうしても家具が支えきれない場合があります。

本棚や食器棚のように重量のあるものは、より強度の高い耐震対策が必要。地震の際に、自分の身や家族、そして大事な住まいを守るためには、代替え案をおすすめします。

突っ張り棒よりも安定力があり、すぐにどこでも購入できるグッズは次の4つです。

- 耐震ポール

- 滑り止めテープ

- 転落防止ストッパー

- 金具での固定

耐震ポール

突っ張り棒と同じく、家具と天井のあいだに入れて長さを調整することで、家具の転倒を防ぐグッズです。また、突っ張り棒よりも太さがあり、上下が平面になっているため、より安定して家具を支えてくれます。

2本セットで2,500円前後から3,000円前後と、突っ張り棒より少しお値段はあがりますが、家具転倒の際の損害に比べれば、安く済むでしょう。

滑り止めテープ

家具の下部につけることで、転倒を防止してくれます。

特に、次のような用途で使うのがおすすめ。

- 腰の高さほどの家具の転倒防止

- テレビなどの家電の転落防止

- 重ねて置いている家具の転落防止

突っ張り棒や耐震ポールだけでは不安な方は、滑り止めテープとの併用で耐震性を高めることも可能です。

転落防止ストッパー

家具の前方下部に設置することで、家具の転倒を防止します。大きな家具や腰ほどの高さの家具のどちらにも使用できますが、強い揺れになると転倒を防ぎきれません。

滑り止めテープ同様、突っ張り棒や耐震ポールとの併用がおすすめです。

金具での固定

より確実に家具の転倒を防げるのは金具による固定です。大きい棚の転倒が怖い場合は、しっかりと金具でとめておくと、安全性が高まるでしょう。

しかし、金具を用いた家具転落防止には次のようなデメリットがあります。

- 壁に穴をあける必要がある

- 家具に穴をあける必要がある

- 家具の配置変更や家具の背面の掃除ができない

金具の使用は、家や家具に穴が空いても問題がない方や、家具の配置が固定でも問題のない方にはおすすめです。一方で、賃貸に住んでいる方やライフステージに合わせて家具や配置を変えたい方は、少し慎重に検討しましょう。

耐震グッズだけでは不十分な建物もある

耐震に役立つグッズを紹介しましたが、どうしても市販のグッズでできる対策では不十分な場合があります。それは、建物そのものに重量があるケースや、建物の強度が低いケースです。

具体的には、次の5点です。

- 天井が重たい

- 外壁が重たい

- 間仕切りの壁の耐震性が低い

- 基礎が不十分

- 収納用スペースが不足している

天井が重たい

瓦屋根などで天井が重たい場合、揺れの影響を受けやすくなります。そのため、しっかりと固定されている家具であっても、転倒してしまうリスクがあります。

耐震のためのリノベーションとして人気なのが、天井の軽量化です。横揺れの増幅を防ぐだけでなく、万が一天井が崩れた際の被害も抑えてくれます。セメントに繊維材料を混ぜたストレート瓦や、ステンレスなどの金属を用いた天井がおすすめです。

外壁が重たい

重量のある外壁のほうが耐震性能が高いと思われがちですが、実際はそうとは限りません。

外壁に重量がある場合、地震が起きた際に、その重量に耐える機能が建物に備わっていない場合、建物そのものを支えきれません。

つまり、大切なのは家全体のバランスがとれているかどうかです。外壁を変更する必要がある場合は、モルタルなどの軽量の素材がおすすめです。

間仕切りの壁の耐震性が低い

間仕切りとなっている壁の場所が、どこかに偏っている場合、家全体をバランスよく耐震できません。

この場合、家全体のバランスを整えるようにしましょう。

おもな対策は、次の2つです。

基礎が不十分

建物を支えるのに大切な基礎ですが、場合によっては弱っていたり裂け目が生じていたりする場合があります。また、本来必要な鉄筋が入っていなかったり、実は手抜き工事をされていた可能性も。

そのため、リフォーム会社や設計士などの専門家に相談をし、基礎の強度を高める工事をする必要があります。工事にかかる期間は短くて1週間前後、長いと1カ月前後など、さまざまです。

収納用スペースが不足している

多くの家庭には、押し入れ、クローゼット、靴入れなどの収納スペースが備わっています。しかし、こうしたスペースが不足している場合、タンスなどを購入し設置する必要があるため、家具転倒のリスクや、それに伴う事故のリスクが高くなってしまいます。

リノベーションをして、収納スペースを壁と一体化しておくことがおすすめ。扉がついていたり棚板が壁についたりする分、収納しているものが部屋に落ちてくる可能性や、家具が転倒するリスクを避けられます。

特に、次のような空間を加えると安心です。

- クローゼットやおしいれ

- 床下収納

- 壁や柱に備え付けられた棚

根本から対策しておくと、実はお得!

リノベーションの費用は高額で、工事内容によっては時間がかかってしまいます。

しかし、実際に家が崩れてしまった際に新たに建物を建てる費用に比べると、価格は低め。そのうえ、自分の身や大切な家族が少しでも安心して暮らせるのであればなおさらです。

実際に家が全壊してしまった場合にかかる費用と、耐震対策としてリノベーションをする費用は、以下の通りです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

耐震工事は上記のすべてを行うのではなく、必要な工事のみを行います。そのため、高くても1,000万円以下には収まり、新築費用の半額以下となるでしょう。万が一の場合に備えたい方は、リノベーションの検討がおすすめです。

耐震工事が必要かどうかの見極め方

実際に、耐震工事が必要かどうか、必要であればどの施工をすべきかを知るためには、まず設計士に相談してみましょう。

想像しているよりも基礎が脆くなっているケースもあれば、実は建物の耐震そのものは十分であるケースなどさまざまです。建物の安全性を高めるのはもちろんのこと、不要な出費を抑えて必要な耐震対策を取り入れるためには、プロの的確な判断が必要です。

富山県で耐震工事を考えているのなら、ユニテがおすすめ!

富山県周辺で耐震工事を検討している場合は、ぜひ一級建築士が在籍する「ユニテ」にお気軽にご相談ください。

しっかりと住まいの状態を把握したうえで、適切な判断をいたします。また、耐震工事に加えて、リノベーションで解決したい生活導線などの悩みがある場合も、ぜひご一緒にご相談ください。安全面や機能面を考慮しながらご希望にお応えできるよう、ヒアリングいたします。

まとめ

今回は、突っ張り棒を用いた耐震対策について、次のことをお伝えしました。

- 突っ張り棒を使った耐震対策のメリット

- 突っ張り棒を使った耐震対策のデメリット

- 効果のない突っ張り棒による耐震対策

- 突っ張り棒を使った正しい耐震対策

- 耐震に役立つ、突っ張り棒以外の選択肢

- 根本から解決するための耐震リノベーション

ご自身の家具や住まいの状態に合わせた耐震対策を考える際に、ぜひ参考にしてください。